病気

10月頃にベントグリーンにインターシードしたら11月下旬ごろから茶色のパッチが発生しました。日が経つにつれパッチが増加し、面積の拡大が見られたため病気だと思いますが、これは何の病気ですか?

紅色雪腐病(ミクロドキウムパッチ・フザリウムパッチ)あるいはピシウム病だと考えられます。

● 紅色雪腐病(ミクロドキウムパッチ・フザリウムパッチ)

紅色雪腐病(ミクロドキウムパッチ・フザリウムパッチ)の原因菌はMicrodochium nivaleであり、積雪が無い場合に発生するときにはミクロドキウムパッチやフザリウムパッチという別名で呼びます。別名が2種類ある理由として昔の病原菌名がFusarium nivale でしたが、現在はMicrodochium nivaleに再分類されています。そのためフザリウムパッチの名で呼ばれていましたが、現在はミクロドキウムパッチと呼ぶのが正しいと考えます。種子感染によって病原菌が持ち込まれると考えられ、インターシードをしたグリーンや播種したナーセリーで発生が確認されています。パッチの大きさはゴルフボール大程度の大きさで発生することもありますが、多くの場合は直径が15㎝以上になります。パッチ全体が枯れる場合とリング状に症状が出る場合があります。パッチの色は外周部が赤褐色や濃茶色、黒褐色をしており、内部は淡褐色や白色をしています。

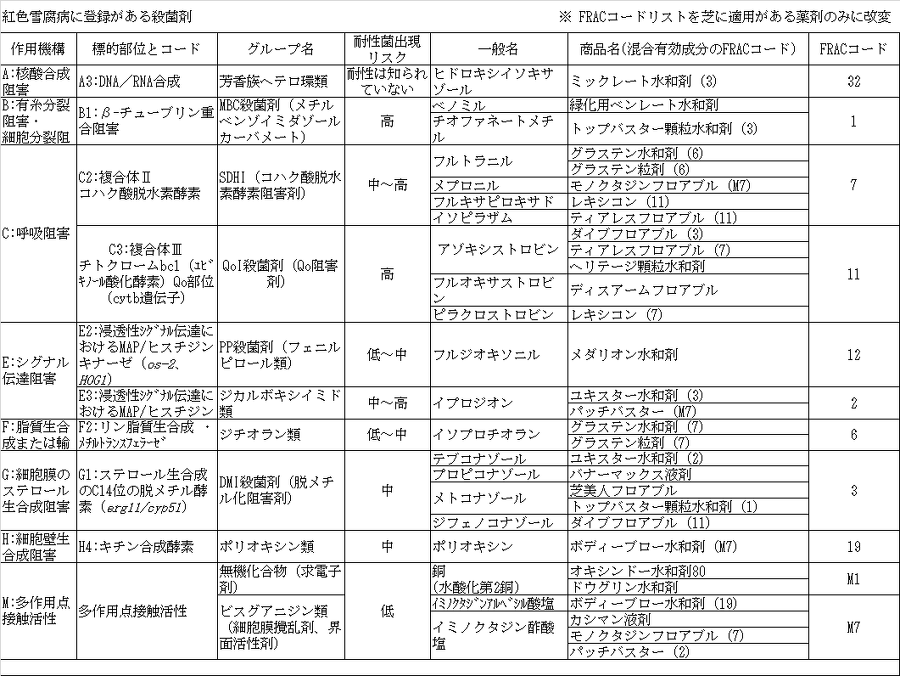

対策:紅色雪腐病に適用がある殺菌剤が効果的であると考えますが、芝草に対するミクロドキウムパッチやフザリウムパッチという病名で殺菌剤の登録がないので、適用外使用という形になります。殺菌剤の使用方法については紅色雪腐病の適用通りに散布するべきと考えます。ただし低水量高濃度散布では薬害が出る可能性があるため、多水量低濃度で散布をするほうが良いでしょう。インターシードを行ったら発生するものと考えて、予防散布で発生を抑えるようにしてください。

以下の薬剤が紅色雪腐病に登録がある殺菌剤です。研究所やゴルフ場でいくつかの薬剤について発生後散布で効果の確認を行ったところ、ポリオキシン類やDMI剤で病気の進展を抑える効果がありました。

- ● ピシウム病

- ピシウム病には高温期に発生するタイプと低温期に発生するタイプがありますが、この時期の幼苗期に発生する場合には、低温期に発生するタイプが主な原因です。そのため夏場にピシウム病に対して殺菌剤を散布していたとしても、低温性ピシウムは関係なく発生します。ピシウム病は葉鞘部や根部に感染して芝を枯らし、症状が激しいときにはパッチ内部が裸地化します。幼苗期は病気に感染しやすく、苗を育てるために散水を多回数行っていることが原因で発生しやすいと考えられます。円形あるいは不定形のパッチを形成し、湿度が高いと病原菌は活性化します。パッチの色は淡褐色や稲わら色、葉の先端が赤色で葉鞘部は稲わら色になることがあります。

- 対策:発生後散布では、芝が枯れてターフ面に穴あきのような状態になってしまうため、予防散布を行う必要があります。殺菌剤の低水量高濃度散布は薬害が出る可能性があるため、高水量低濃度散布をしましょう。治療散布ではサブデューマックス液剤が効果的だと考えます。以下の表はピシウム病の登録がある殺菌剤です。

殺菌剤の適用病害の中でヘルミントスポリウム葉枯病とカーブラリア葉枯病がありますが違う病気になりますか?

どちらもカーブラリア葉枯病を指しています。ヘルミントスポリウム属は様々な菌が一緒にされていた時の古い名称であり、近年になって6属(カーブラリア属・バイポラリス属・ドレクスレラ属・エクセロフィラム属・マリエリオッティア属・ヘルミントスポリウム属)に分けられました。芝生に対して病原性があるものは、カーブラリア属・バイポラリス属・ドレクスレラ属の3属です。

登録が古い殺菌剤ではヘルミントスポリウム葉枯病となっていますが、最近の殺菌剤ではカーブラリア葉枯病やドレクスレラ葉枯病で登録をとられています。適用病害がヘルミントスポリウム葉枯病で登録されている殺菌剤ではカーブラリア葉枯病で効果があるものが多いですが、バイポラリス葉枯病やドレクスレラ葉枯病には効果が無い場合があります。それぞれの葉枯病に登録がある殺菌剤であれば使用できます。

殺菌剤のローテーション散布の方法はどのようにしたらいいですか?

ローテーション散布の原則として、作用点が異なる剤を少なくとも3種類以上使用するようにしましょう。ローテーション散布を行う際に薬剤の選定の助けになるものとして以下のFRACコード表(日本農薬工業会HP https://www.jcpa.or.jp/labo/mechanism.htmlより引用・抜粋)があります。耐性菌出現リスクが高い剤のみで組み合わせることは推奨されておらず、例えば7→M5→11→3→のように耐性菌出現リスクが低い多作用点接触活性薬剤(RACコードMのものなど)と組み合わせて使用するようにしましょう。 ラベルへのFRACコードの表示は製造メーカーの判断によって実施されているものであり、2017年前後から写真1のようにラベルへの記載がされるようになったようです。

ダラースポット病が出て殺菌剤を散布したが、枯れたところがなかなか治らない。どうしてですか?薬剤耐性菌を疑ったほうがいいでしょうか?

病斑が出た後に薬剤散布を行った場合、その薬剤の効果が出ているのかを確かめることが必要です。散布7~10日後にスポットの周縁部が赤褐色のままである、またはスポットの数の増加、拡大などが見られる場合、殺菌剤が効いていない可能性があります。その場合は、病害の進行を止めるために作用点が異なる殺菌剤を使用することをお勧めします。同じ殺菌剤を何度も使用していると、徐々に病原菌に対する効果が薄くなり、最後には全く効かなくなる耐性菌となってしまいます。耐性菌を出さないためにも、作用点が異なる数種類の殺菌剤をローテーション散布し、予防剤と治療剤の使い分けをしていくことをお勧めします。

さらに、ダラースポット病は春と秋の2季に発生します。春に発生するときは、芝の生育が盛んになっていく時期であるため、地上部が枯れていたとしても芝が元に戻りやすいです。しかし、晩秋に発生するときは、日を追うごとに気温が低下し、芝の生育が衰えていきます。その結果、ダラースポット病によって地上部が枯れてしまうと翌春までスポットが残ってしまいます。ダラースポット病は発生時期が分かりやすいので、発生前の予防散布を心掛けるようにしましょう。

3,4年前からラージパッチが発生し出し、昨年は多発しました。そこで、今春には予防処理をしっかりやり、再発してきた所には治療散布をして梅雨までは何とか抑えてきました。秋の予防処理も早めにきっちりとしましたが、降雨が続き幾分気温が低めの10月に多発してしまいました。どうしてこうなったのでしょうか。

これには以下のような原因が考えられます。①殺菌剤の残効切れが考えられます。②サッチなどの有機物がたまっていると、散布した薬剤が吸着され、しっかりやった筈の薬剤の効果が低下したり不安定になったりします。また、たまった有機物は、排水不良の原因にもなり発病しやすくなります。③暖地型芝草にとって秋の多雨、日照不足、低くめの気温、排水不良などが続くと、耐病性が低下します。④ラージパッチにゾイシアディクラインなどとの複合病も考えられます。これらの内のどれが真の原因か、そのほかに原因はないのかについては、グリーンキーパーと専門家がじっくり話合ったり調査をしたりするとよいと思います。

グリーンキーパーの世代交代時に管理記録、知識や技術が十分継承されていない場合もあるよで、若い世代はラージパッチの怖さを知らないと思います。そこで、ラージパッチには発生しやすい場所があること、土壌中における病原菌の消長などを学び直す必要があります。また、新剤が出まわっており、この選択や残効性、薬量、水量、耐雨性などの特性をナーセリーで試し、新しい殺菌剤を上手に使って欲しいものです。

もう一度、ラージパッチ対策を見直す時期に来ているのではないでしょうか。

グリーンの病原菌は、気温が何度くらいになったら動き出しますか。また、その時期の病害管理として何に注意したらよろしいでしょうか。

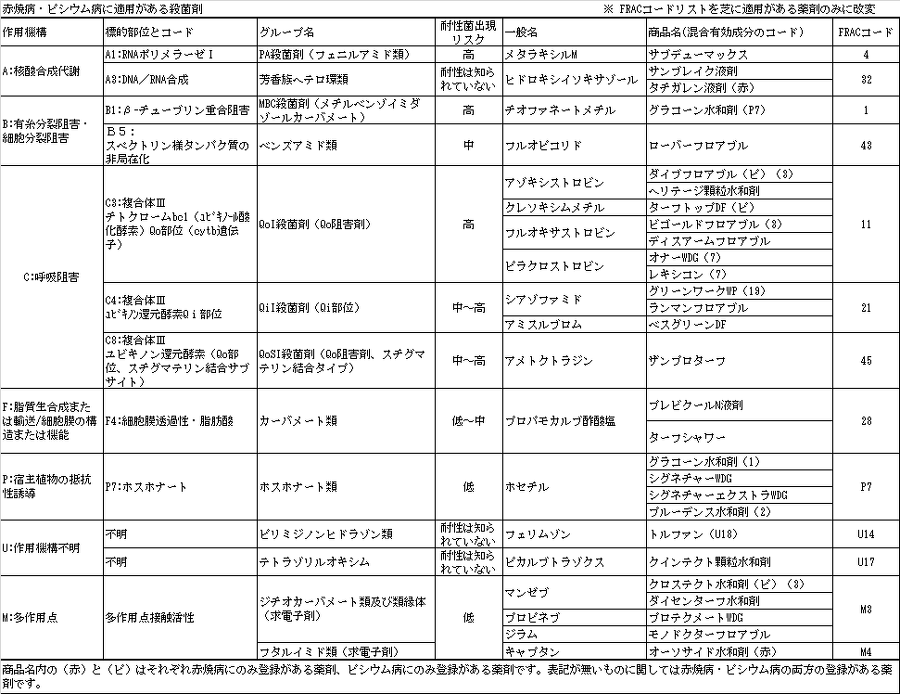

病原菌、ここでは数多くの病気を起こすかびのことを取り上げます。かびは目に見えないだけで立派な生物の仲間です。気温についても、ベントグラス同様月平均気温が10℃前後の 3 月下旬ともなれば、休眠状態で冬越しをしていた厚膜の菌糸や胞子は動き出します。厚膜の菌糸や胞子の膜が周りの水分を吸い、少し膨らんで菌糸伸長や胞子発芽の準備をします。この頃以降になると、ベントグラスは発根や分げつが盛んになり、古い組織が剥がれ落ちて一般の土壌細菌の餌になって分解され、糖やアミノ酸類が土壌中に放出されます。それを餌にして病原菌はさらに菌糸が芝草に誘引されるように伸び、感染に至るのです。このような春先のグリーンの床土の中での動きを図示すると、次のようになります。

そこで、この時期に注意すべき病害管理は次の3点に絞られます。① まず 4、5 月の競技日程を調べること、② つぎに毎年この時期にどこのグリーンで問題になる病気が発生するか、過去の記録で確認すること、③ 最後に、その病害に有効な薬剤等の在庫量をチェックしてください。春先には、上の絵のようなことが起こっていて、特定の時期の特定のグリーンでは決まった病気が出やすいので、①~③の病害管理が大切になるのです。

病害の診断をしていて、病気がうまく治らなかった経験がありますか。その場合には、どういう所に原因があったと思いますか。

診断していて、その後の対応がうまく取れず、治りが悪くコース管理に迷惑をかけた例が最近ありました。その原因は、診断中にコース管理との連絡が密に取れなかったことにあると痛感しました。

この3月中旬、パッティンググリーン2面の病害サンプルが送られてきました。僅かな数の周年性のピシウム病菌が観察され、これまでにこの菌はそんなに大きな被害を出さないことが分かっていました。その上、非病原性のピシウムが共存していましたので、このピシウム病には薬剤散布をせず、経過観察をしてもらうことにしました。

所が、4月中旬にこのピシウム病による被害が出始め、さらに、各ホールのグリーンでも本病が出だしたという知らせを受けました。そこで、18ホールすべてに薬剤散布をしてもらい、無事に終わりました。

このように、本病の対応に失敗した3~4月は、ちょうど更新作業の時期であることを十分に考えていませんでした。また、3月に出た本病により薄くなった所に播種されていたことも、知りませんでした。播種された所を中心にピシウム病が多発していたことは、後から知りました。

3月から4月にかけてせめて電話連絡でもしておれば、このような診断後の対応ミスは避けられたと悔やんでいます。病害診断業務というものは、症状を治してはじめて終了するものだと思います。診断は、コース管理と研究所が互いに連絡を取り合いながら終わるものだということが分かりました。

ベントグリーンで見られる芝草の病気の中で、防除困難な病気は何ですか。その対応策も教えてください。

その病気は、登録農薬が少なくて治りにくいピシウム病と細菌病でしょう。これら2つの病気が防除困難なものになっているのは、①地上部に症状が現れる頃には、病原菌は土壌中でかなりな数に増えていてその周りに広く散らばっているので、防除適期を逃すことが多いこと、②薬剤散布をしても、土壌中を水と共に流亡したり、土壌中の有機物に吸着されたりして薬剤が病原菌にとどかないことが多く、効果があらわれにくいからです。

このように防除困難な病気には、以下のような対策が最善です。①病気が出ないように芝生を健全に育てるため、排水をよくしバランスの取れた施肥をすること、②ピシウム病も細菌病も、一度発病すると病原菌がその土壌に残るという特徴がありますので病気を正しく診断し、早めに薬剤散布をすることです。

芝生病害の分野で顕微鏡を使うと、何が見えて何が分かるのでしょうか?

顕微鏡により、もちろん発病した芝草の葉の上などに病原菌(かびや細菌)が見えます。一種類の病原菌が見えればそれによる病気だと言え、適切な対応-例えば過剰散水を避け殺菌剤の散布をします。しかし、葉、地際部、根などを調べても病原菌が見つからなければ、生理障害と考え薬剤散布をする必要はありません。このように、薬剤の要否が顕微鏡観察により決まり、ここで顕微鏡の役割は一応終わります。

しかし、顕微鏡を使い慣れてきて、芝草に中に入っている病原菌の形態を詳しく観察したり、それらの数を数えたりしていると、新しいことが色々明らかになってきます。まず病気の勢い(病勢)が分かり、例えば、いつ、治療効果が高い殺菌剤で対応すべきかまで判明します。処理後の薬剤の効果を知ることができますし、芝草の病気からの回復状況も分かってきます。もちろん、複数の病原菌によって起こる防除困難な複合病も見つけられます。

顕微鏡を介してグリーンキーパーをはじめとする芝生管理技術者と病気の専門家の交流が深まれば、芝生管理技術者には発病や病気からの回復状況の舞台裏が手に取るように分かりますし、病気の専門家には現場における病気の動きや生理障害の発生状況を目の当たりにすることができます。このようにして、顕微鏡はお互いの資質向上に役立ちます。この連係プレーが長く続くと、やがて病気の発生予測や予防技術の発見につながります。異常気象下で思わぬ病気が発生しても、顕微鏡の威力により大きな被害をこうむらなくて済むのです。

日本芝で発生している病害はベントグリーンにも入ってくるのですか?

病原菌によって発病できる草種は異なり、多くの草種に発病できるものもあれば、特定の草種にしか発病できないものもあります。そのため一律に日本芝の病害がベントグリーン内に入ってくるかは述べる事ができませんので、以下にベントグリーンに入ってくる病気、入らない病気の一例を挙げましたので参考にしてください。

日本芝で発生している病害がベントグリーンに伝染する事例としてはダラースポット病が挙げられます。ダラースポット病は同一の菌が多くの草種(ベントグラス、コウライシバ、ノシバ、ティフトン等)に発病します。このためグリーン周りの日本芝で発生しているダラースポット病がベントグリーン内に入ってくる可能性があります。ベントグリーンでダラースポット病に殺菌剤を撒く場合には、外周部の日本芝にダラースポット病が発生しているのであれば広めに日本芝の部分まで殺菌剤を散布する事が必要です。

日本芝で発生していてもベントグリーンに伝染する心配があまりないものとしては、炭疽病や葉腐病(ラージパッチ)があります。炭疽病は被害が大きくなることは少ないですが、日本芝でも発生します。しかし、ベントグラスで発生する炭疽病と日本芝で発生する炭疽病は病原菌が異なり、お互いには発病しません。日本芝のラージパッチとベントグラスのブラウンパッチは共に葉腐病と呼ばれていますが、病原菌は異なり、お互いに発病する事はあまり無いようです。

赤焼病は5月のベントグリーンではまだ発生しませんが、梅雨期にはそろそろ出はじめます。このように、赤焼病には出る時期があるということですが、それはどのような理由によるのでしょうか。

5月の平均気温は20℃以下で、高温性の赤焼病菌には低過ぎて増殖できません。しかし、寒地型のベントグラスには好適で、5月から成長期に入って行きます。その上、雨が少なめで日照時間が長くなり、ベントグラスは強く育つのです。このように、5月は赤焼病菌にとっては不良環境で、ベントグラスには好条件なのです。これが、赤焼病が出ない理由です。

一方、平均気温が20℃を越える梅雨に入っても、ベントグラスは成長を続け、根からは老廃物がにじみ出たり古い組織がはげ落ちてきます。赤焼病菌の活動は気温が上昇するにつれ活発になり、根の周りの有機物をとることで菌密度を一層高め、感染をはじめます。

さらに気温が平均26℃を超える梅雨の後半には、真夏日が増えてベントグラスは急速に衰退に向かいます。密度を高めた赤焼病菌は高温多湿下にあるとさらに活動的になり、弱ってきたベントグラスの根や地際から盛んに感染します。侵入した菌は細胞や組織を溶かして崩壊させ、ついに目でも見える水浸状の病斑をつくります。これが、梅雨期から赤焼病が出はじめる理由なのです。

どういう環境条件下で、芝草の病気は出やすいですか。 (H.25.1)

芝草病が出やすい環境条件は、便宜上、自然的な条件と人為的な条件に分けて考えるとよいと思います。勿論、これらの条件は互に絡み合って発病に関係しています。

まず、発病しやすい自然的環境条件についてですが、芝草と病原菌の両方に影響する最も重要なものが温度、また、芝草だけに影響を及ぼす日照不足があります。ターフ内や葉面の湿度は病原菌の胞子形成や侵入を促進します。さらに、降雨は病原菌の胞子の離脱や分散を助けるほか、植物面をぬらして飛散後の植物体への侵入を容易にします。罹病葉の表面から流れ落ちた雨水で、胞子が健全葉に運ばれます。風は炭疽病菌や犬の足跡の胞子が伝搬するのに大きく関与しています。強風は葉どうしが激しく擦れ合って傷の原因になり、細菌病などでは発病を促します。しかし、適度な風は葉面の露を蒸発させたりターフ面の湿度を低くしたりするので、却って胞子形成や芝草への侵入を抑制し、発病を抑えたりしているのです。

発病しやすい人為的環境についてですが、目砂のすり込み、軸刈りなど日常の管理作業による傷や栄養の過不足でそれぞれ罹りやすい病気があります。また、芝密度が高過ぎると発病しやすく、散水は感染・発病に影響すると考えられています。

ベントグリーンに出る病気のような黄色いスポットは何ですか?

ベントグリーンに発生する黄色いスポットは主にイエロータフト(黄化萎縮病)とイエロースポットの2種類が考えられます。

発生時期:イエロータフトは、主に春と晩秋(時には夏場にも見られることもある)に発生するのに対し、イエロースポットは夏頃に多く発生します。

症状:どちらもベントグリーン上でよく似た黄色いスポットを呈しますが、イエロータフトは芝草個体そのものの地上部が叢生(芽数の異常増加)し、根の数が異常に少なく、場合によっては1本になっていることもあり、引っ張ると株が簡単に抜けやすくなっています。一方、イエロースポットは葉が黄色くなるだけで、叢生や根の減少は見られません。

原因:当初、イエロースポットはピシウム菌が原因とされピシウム性黄化症と呼ばれていましたが、現在のところ病原菌は不明です。イエロータフトはSclerophthoraというピシウム菌に近い菌によって発病しています。

また、両病害ともベントグリーンに大きな被害を与えることはなく実害が少ないので、自然回復を待つ場合が多いようです。両病害とも年次変動が大きいことも共通の特徴です。また、イエロータフトはコウライシバにも発生します。

イエロータフト(ベントグラス)

イエロータフトにより減少した根(ベントグラス)

イエロータフト(コウライシバ)

イエロータフトにより減少した根(コウライシバ)

イエロースポット(ベントグラス)

何時も、ルーぺを持ってコースに出ることにしています。病原菌は何倍くらいで見えますか。

コウライシバ立枯病(ゾイシアデクライン)を例に取って説明しましよう。本病が多発している所では、病原菌は葉から根にまで見られますが、葉では厚くてよく見られません。地際葉鞘部が観察するのによいでしょう。

材料を軽く水で洗ってから、汚れて黒変した地際葉鞘の一番外側の皮(葉鞘)を一枚はぎ取ると、薄い黄色みを帯びた葉鞘が中から現れてきます。そこに、肉眼でも黒い鉄粉がかかったような所が見えます。

この部位を50倍くらいのルーぺで見ると、やっと手のひら状のものが見えてきます。これは、菌足(きんそく)と呼ばれていて、ゾイシアデクラインを起こす病原菌の特徴です。これが立枯れ症状のある芝草に見えれば、ゾイシアデクラインにかかっていると判断してよいと思います。

菌足の観察に慣れるまでは、その都度、性能がよりよい直立型顕微鏡(100倍)や実体顕微鏡(50倍以上)で菌足の正確な形態をつかんでおくとよいと思います。

なお、本件については、当研究所発行の「ターフニュース」No.114(2012-Jan):18ぺージの「ルーぺの世界で病原菌が見える!」を読んでいただくと、ルーぺや顕微鏡の倍率で撮影した写真も付いていますので、参考になると思います。

冬場にグリーンで赤っぽいもやもやとしたものがでています。かさ枯病と考えていいのでしょうか? かさ枯病であればどのように対処したらよいでしょうか?

一概にかさ枯病と断定するのは難しいと思います。以前にかさ枯病と診断された事があり、カラーなどの葉一枚一枚が大きい個所で典型的な病斑(写真参照)が多く観察される場合はかさ枯病といっても良いかもしれません。その症状が病原菌によるものでない可能性(生理障害や薬害やアントシアン斑など)もあります。また、冬に発生し、かさ枯病以外で赤色を呈する病気は紅色雪腐病やフザリウムによるものがあります。これらの病気は比較的はっきりとしたパッチを形成するので判断はしやすいと思いまが、判断が難しい場合は研究所にご連絡ください。

かさ枯病の対処法としては、①急激に進行する場合は抗生物質剤(アグリマイシン-100)を散布する必要があります。しかし、抗生物質剤は過度に連用すると耐性菌が出現する危険性もあります。②かさ枯病は主に冬季なので、進行が緩やかな場合は銅剤などによって対処して下さい。③症状が厳しい場合は、次年度から排水性、日当たりの改善といった耕種的防除や晩秋からの銅剤の使用など予防的な対策が効果的です。

夏になるとグリーンカラーにドライスポットがよく発生します。水はかかっていると思いますが、何故発生するのですか、対策はあるのですか?

グリーンカラーにドライスポットなどの乾燥害が発生する原因には次のようなことが考えられます。

① スプリンクラー散水は、グリーンカラーで散水量が少なくなる傾向がある

グリーンでのスプリンクラー散水分布は、どうしてもむらになりやすく、中央部に散水量が多くなり、外周部で少なくなりやすい(散水時に容器を置いておくとよく分かる)。

(対策)スプリンクラーのヘッド位置や角度、増設の必要性を見直す。それができない場合は、手散水で補うことで均一散水に努める。

② グリーンカラーの土壌水分は、その外側の土が水分を奪い取りやすく乾燥しやすい

土壌水分は毛管力の強い方に引っ張られる。カラーの境界が土と砂に分かれる場合、水は土の方に引かれ、砂はより乾きやすくなる。

(対策)カラーの境界部にしきり板を埋め込み、水のやりとりを遮断する。

③ ドライスポットが強く発生している

すでにドライスポット現象が発生していると、いくら散水しても水は保水されなく、乾燥したままである。

(対策)浸透剤を処理して、砂粒子表面の撥水力を弱める。浸透剤は、ドライスポットが発生してからよりか、発生する前から予防的に、かつ定期的に処理していく方が効果的である。

④ グリーンカラーの根生育が弱いと十分に吸水できていない

グリーン出入り口など踏圧が多くかかっている所は、根の水吸収能力が劣っており、直ぐに乾燥しやすい。

(対策)踏圧を分散させ、夏を迎えるまでにコアリングなどで発根状態を改善しておく。この他、病害発生で根が弱る場合もあるので病害防除に努める。

原因が一つだけでなく複雑に関係していることも考えられるので、一つずつ解決していき、グリーンカラーの健全な芝生育を図ってください。

細菌病の話をあまり聞かなくなりましたが、あまり発生していないのでしょうか?

細菌病(かさ枯病、葉枯細菌病)の発生自体は減少していないのですが、細菌病による被害は減少しているように思われます。

これは細菌病に対する認識が強まったことや実際に経験したことにより、発病の初期に薬剤対応等の対応を取るようになったため、細菌病が拡大し深刻な被害を与えるケースが減少したためと考えられます。また細菌病は、一度発生すると持病のように季節になると毎年発生することが多いのですが、発病時期に合わせて耕種的対応、薬剤の予防散布など予防対策をとるゴルフ場が増えたことも要因の1つであると考えます。また、この2年間で3剤(ドウグリン、グリーンドクター、アグリマイシン-100)が細菌病に対して登録が取れ、薬剤対応しやすくなったことも一因としてあげられます。

しかしながら、細菌病は診断の難しい病気の1つです。紛らわしい病気が発生し判断に困る場合は当研究所に連絡してください。その症状が細菌病によるものか、その他病害、整理障害によるものかを判断することで、より的確な防除の助けになるものと考えます。

赤焼病のローテーション散布について教えてください。

薬剤のローテーション散布は同じ薬剤の連用、多回数の使用を避け、耐性菌の出現を防ぐためのものです。以下の点に注意する必要があります。

一般的に

・耐性のつきやすい有効成分の薬剤を連用しない(商品名が異なっていても同じ有効成分のものがある)。

・同一作用点の薬剤の連用をなるべく避ける。

・薬剤の種類によって耐性のつきやすさに差があることを知り、耐性のつきやすい剤の年間の使用回数を抑える。

赤焼病では

・メタラキシル剤は赤焼病に卓効を示すが耐性菌の出現リスクが比較的高いので切り札としてとって置く。年3回以内の使用が望ましい。

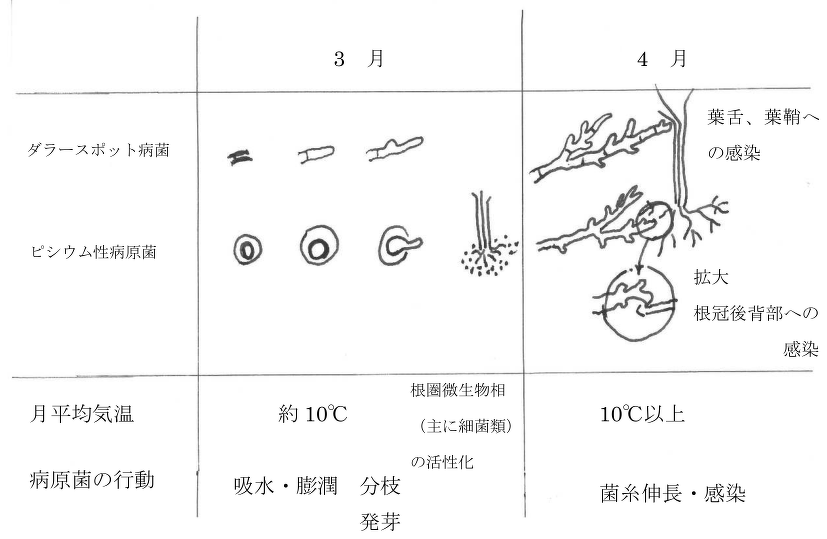

下表に現在赤焼病に登録のある剤を作用点別にまとめると共に、一般的に耐性のつきやすいとされている成分には太字で表示した。

毎年春先には、芝生の病気についての問い合わせが多い、と聞いていますが-----?。 どういう病気が多いのですか? これらの病気に対して、現場では適切な対応が取れているのでしょうか? では、どう対応したらよろしいのでしょうか?

そうです。4月には急増します。 細菌病、ピシウム病、不明症状(どういう病気かよく分からないが、明瞭な症状が出ていて、病気のように見えるもの)です。この3つがここ6年間連続トップです。 あまり取れていません。困ったことに、これらの病気に対して誤診率は最も高いのです。 4月初めから、まず第一に、例え芝生の状態がよくても、毎日、注意深く観察して下さい。第二には、何か異常が出はじめたら早めに専門家に相談し、病名をはっきりさせることです。最後には、色々な人の意見を聞くのも大切ですが、自らよく考えて対応策を練ることです。

晩秋から初冬にかけて細菌病が出たと診断されました。薬剤散布を2回行なってやっと病気は止まりました。しかし、なかなかベントグラスが回復してきません。 どうしたらよろしいでしょうか。

この時期は、ベントグラスの分げつや新根の伸長も盛んですが、地上部の成長はそれほどでもありません。それで、芝の回復が遅いと感じるのでしょう。この場合、炭疽病菌が絡んでいたり、病原力が弱い葉枯細菌病菌やピシウム病菌などが増えていることがあります。これらの病原菌は各種の競技会などで芝草が弱った時に2次寄生菌として活動することもあります。したがって、細菌病に対する2回目の薬剤散布の後、念のためにもう1回、これらの菌に有効な抗菌スペクトルが広い剤を液肥や各種の活性剤とともに散布しておくと、芝草の病気からの回復が早かったという事例があります。是非、お試し下さい。成果の良否にかかわらず、一報下されば幸いです。

思わぬ寒波・大雪の来襲で雪腐病が心配!

急にやって来た根雪の前に、昨年末には雪腐病対策がとれずに終わってしまったというコースがたくさんありました。根雪の期間が40日以上にもなると、雪腐病が出ると言います。病原菌の種類によっては、根雪にならない地域でも発病します。このような訳で、この春の融雪時までに今からしっかり雪腐病に対する心積もりをしておきたい、という問い合わせが昨年暮れから相次ぎました。

この所、気温の一時的な上昇や多量の雨があって、降り積もった雪が大分溶けたり消えたりしていますが、冬はこれからが本番です。もし可能なら、この時期を逃さずに薬剤散布をぜひ実施してみて下さい。今春の雪腐病の発生はかなり抑えられるはずです。薬剤の選択、散布方法などについては、研究所(第1研究室)にお問い合わせ下さい。

なお、春先に気温が上がり雪がゆるみはじめる頃の対策については、2月発行予定のGREEN LETTERをお読みください。

細菌病が発生した時、登録農薬がありません。 どうしたらよいでしょう?

取りあえず、正しい診断と緊急対応が求められます。

この診断には やや専門的な技術が必要です。

緊急対応も、いくつかの方法を組み合わせるいわゆる総合的な方法で行います。

詳しくは、研究所にお問い合わせください。

診断法:ターフニュース№83:25-28(2002 -Jan)

同誌 №84:20-24(2002-Apr)

その他:ゴルフ場セミナー (2005)7月号:166-167

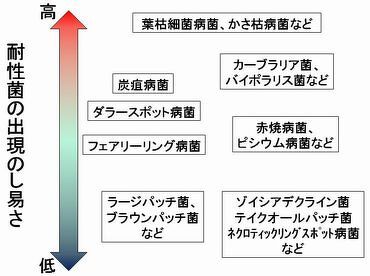

すべての芝生の病原菌で耐性は出現しますか?

どの病原菌においても耐性菌が出現する可能性はありますが、病原菌によってその可能性の大小に大きな差が見られます。

最も耐性菌が出現しやすいのは細菌病菌(葉枯細菌病菌、かさ枯病菌など)で、次いで葉枯病菌(カーブラリア菌、バイポラリス菌など)、

炭疽病菌などが続きます。

基本的には、増殖のスピードが速いもの、胞子などを作り一度に多量増殖するものは耐性菌が出現しやすい傾向にあります。

細菌はその増殖スピードが桁違いに速いことから、最も耐性菌が出現しやすい病原菌です。

一方、リゾクトニア病菌(ラージパッチ菌、ブラウンパッチ菌など)や立枯病菌(ゾイシアデクライン菌)は

胞子を作ることは稀で増殖のスピードも遅く、耐性菌が出現する可能性は極めて低いのです。

下図に芝生に発生する病原菌の耐性化しやすさをおおまかにまとめましたので、参考にしてください。

春はげ症、雪腐病、ゾイシアデクライン、ネクロティックリングスポット病などに対し、秋の薬剤散布が有効なのは何故でしょうか。

これらの病原菌は比較的低温性で、秋になると増殖力が高まり、晩秋から初冬まで菌密度が増えていきます。一方、秋が深まると、暖地型芝草は休眠に向かって生育量が落ちていき、寒地型芝草でも、もはや春の勢いはありません。このように、秋には両方の芝草とも病原菌の感染に対して抵抗力は落ちてきていますが、逆に病原菌の密度は高まっているのです。抵抗力が弱まった芝草に菌密度が高くなった病原菌が出合えば感染が起こります。この感染の初期に正しい薬剤を散布すれば、病原菌の密度が低下して感染が抑えられるわけで、その結果、秋の薬剤散布が有効となるのです。

グリーンがリング状に焼けています。乾燥害とフェアリーリング病の見分け方はありますか?

乾燥害は、初期症状では葉が巻き黒ずみます。時間が経つにつれ白みを帯び、周囲の芝生面よりも落ち込み最後には芝が枯れ裸地になります。基本的には不定形のパッチ状に現れますが、リング状の症状でも現れることがあります。 フェアリーリング病では、濃緑色のリングを形成することが多いです。また、梅雨時期などで雨が降り続く時にリングの外縁部にはきのこが生えてくることがあり、高温期には乾燥してリング状またはリングの内側が焼けます。リングの内側ではフェアリーリング病の担子菌類が高い密度で存在しているため、ホールカップなどで掘り取るときのこの臭いがします。

リング状に現れた乾燥害

乾燥害の初期症状

濃緑色のリングを形成したフェアリーリング病

褐色のリングを形成したフェアリーリング病

きのこが発生しているフェアリーリング病(シバフタケ)

きのこが発生しているフェアリーリング病

雑草

8月頃にベントグリーンで少しメヒシバが発生していましたが、夏を過ぎると急激に増えました。土壌処理剤の効果が切れたからでしょうか?

メヒシバ類(メヒシバ・アキメヒシバ)は代表的な夏雑草で一年生イネ科に分類されます。4月から6月頃に種子から発生し、8月頃に生育のピークを迎え10月頃から冬に向けて枯れて行きます。9月から10月頃はメヒシバ類が最も大きくなっている時期で、毎日のように低く刈り込まれる場所でも地面を這うように花茎を伸ばし、種を実らせます。そのため発生数が同じとしても8月頃の株径と秋頃では大きく違います。そのため10月頃では発生量が増えたように見えている可能性が考えられます。

メヒシバ類を対象に土壌処理剤を処理しているケースには4月から7月頃までが多いと思われます。ベントグリーンでメヒシバに対し登録のある除草剤は有効期間が30~40日程度になります。仮に処理の最後が7月とした場合ではおよそ8月までは除草剤の効果は持続します。除草剤の効果が切れて発生してきた可能性は全く無いとは思いませんが、メヒシバの発生終期は過ぎています。仮にコアリング等の影響で発生したとしても大きな株にはなりません。大きな株が多い場合は夏前に発生したもの、除草剤使用でも抑えられなかった、枯れ切らなかったものが目立つようになったものと思います。

メヒシバ対策としては、春から定期的な土壌処理剤で発生させないようにし、発生が見られた場合、夏までに茎葉処理剤で枯らすようにします。ただし1回処理では密性して発生している所、株化が進んでいる時は薬量不足で枯れ切らないものも見られます。処理後の状況を良く観察して場合によっては再処理を行いましょう。

夏になるとイノシシよけの電柵にクズが絡みつきます。刈払いや除草剤のラウンドアップを処理しますが、他の対策はありますか?

クズが蔓延る前に除草剤処理が最も効果的と思います。クズが目立つ時期は夏になりますが、実際には春期から生育を始めています。冬の間に葉を落とし、春になると新しい葉が出てきて光合成を行い、5月以降からつるを長く伸ばすようになります。クズの匍匐系を伸ばすスピードは速く、1ヶ月もあれば数十㎝から1mを超える場合もあります。また匍匐系の基部となる株元は電柵から離れた場所にもあるので、梅雨時期に電柵周りだけ対応していたのでは再び伸びてくる場合もあります。

除草剤による対策として処理する時期は、夏になるまでの6月頃までにサーベルDF(メトスルフロンメチル)やブロードケア顆粒水和剤(フルセトスルフロン)、芝地の適用は無いもののデスティニーWDG(ヨードスルフロンメチルナトリウム塩水和剤)、フレノック粒剤10(テトラピオン)、植物成長調整剤ではショートキープ液剤(ビスピリパックナトリウム塩)が有効です。OBエリアなど多少の裸地になることが問題にならない場所であれば、ラウンドアップマックスロード・タッチダウンIQ(グリホサートカリウム塩)なども効果的です。

この春にティフトン芝をコウライシバに張り替えたところからまたティフトン芝が出てきました。 剥ぎ取った下に残っていたティフトン芝か、張り替えたコウライシバに入っていたものかどうしたら分かりますか?

ティフトン芝が出てくるには必ず茎があります。

茎の節の部分から芽や根を出します。

出てきたティフトン芝の元の茎がどこにあるのかを見れば分かります。茎の節の部分から芽や根を出します。

張り替えたコウライシバの下からティフトン芝が伸びてきているのであれば、元々下に残っていたのものです。

張り替えたコウライシバに入っていたものであれば元の茎は張ったコウライシバの厚さのの中にあり、下には根が伸びているだけです。

ホールカッター等で抜き取って、ゆっくり水洗いをして、ティフトン芝の茎がどこにあるのか調べてください。

例年9月にはスズメノカタビラの予防として発生前土壌処理剤を散布しています。しかし現在、フェアウェイ、ラフ共に乾燥害が出ています。このまま除草剤を処理しても除草効果に問題は無いですか?

土壌が乾燥しているままで土壌処理剤を散布しても処理層は形成されにくいと考えます。例え規定水量の300ml/㎡で処理をしたとしても十分な水量と言えません。

しっかりとした処理層が形成されない場合は当然、除草効果は低下します。土壌が乾燥している状況で除草剤を散布する場合には降雨後や散水を行い、適度な土壌水分がある時に処理をする必要があります。

ただし頻繁に水がかかっているグリーン周りはフェアウェイ、ラフより早くスズメノカタビラの発生が見られます。このような場所は優先的に処理することが必要です。

<秋の除草剤処理>

土壌

サンドグリーンをホールカッターで抜いたところ、表層10cmまでの深さに色が違う層ができていました。この層はなぜできたのでしょうか?また良くないものでしょうか?

こういった色の違う層は異層と言われ、主に根の生育に悪い影響を与える可能性があります。これらの異層ができる原因は様々で、グリーンの砂と異なる粒径の砂が入ることでできる異層(写真1)、過去に使用した資材が層となって残ってしまう場合(写真2)、また枯れた芝生が有機物の層となって発生する異層などがあります。グリーンの土壌は層を作らないように維持するのが望ましいとされていますので、良くないと考えます。異層が及ぼす一番大きな影響は透水性の悪化で、そこから多湿状態による病害発生や下層へ水が浸透せず、根が伸びずに枯れてしまうこと、夏場は表層で水が高温になり、ウェットウィルトなどの被害が出る可能性もあります。また、目砂を変えるなどして砂の粒径が異なってできた異層では、土壌の水分布が不均一になり根に十分な水分を供給できなくなる可能性もあります。どのような異層にしても異層だけを取り除くことはできないため、更新作業を行うことが主な対策になります。12mm程度の太いタインを使っても更新率は5%弱なので時間をかけて行っていく必要があります。更新作業を行う場合、毎回同じ深さで行うとタインが到達する部分の土壌が固結するため、タインの長さは常に同じではなく、更新作業の度に変えるようにしましょう。また、こういった異層ができないよう予防するためには、高頻度の目砂で有機物の分解を促進することや、堆積する可能性のある資材を使用する時はその残留性などにも気を配り、記録を残すようにしましょう。

サンドグリーンにおいて土壌有機物の量はどのくらいが適切なのでしょうか?

土壌有機物は土壌中の水分や栄養素の保持、土壌微生物の住処などの役割を担っています。特にサンドグリーン土壌では水分や養分の保持力が乏しいため、造成時に床砂に有機物を混和している場合もあります。また、同じ有機物でも刈りカスや古くなった根など、自然に蓄積していくものは透水性の悪化やふわつき、病害が発生しやすくなってしまうなどのデメリットも存在するため、バーチカルやコアリングなどを行って有機物の蓄積を防ぎましょう。特に梅雨時期にはこれらの問題が起こりやすくなるため注意が必要です。また、USGAが推奨している土壌有機物量は重量比で1~5%とされていますが、雨が多くなる時期もある日本においては排水性の面も考慮して1~3%程度に収めるのが良いのではないでしょうか。

土壌の三相分布とは何ですか?

土壌は主に土壌粒子(固相)・水(液相)・空気(気相)から構成されており、固相・液相・気相を体積の割合で表したものが土壌の三相分布です。芝地では固相が50%、液相と気相はそれぞれ25%となるのが理想と言われています。液相と気相の割合は降雨や散水によって日々変動しますが、固相の割合は踏圧などの要因によって少しずつ増えていく一方です。固相率が70~80%になってしまうと、固結土壌となり、植物の根の生育を阻害します。固相率を減らす方法としては、畑地では耕うん、芝地ではフォーキングやコアリングなどの更新作業が拳げられます。土をほぐすことで土壌の三相分布を調整し、健全な作物の生育を促します。

しかし、植物の生育に影響を与えるのは三相分布だけではありません。三相分布も含め、透水性や粒径分布などの物理性や土壌に存在する肥料成分などの化学性、昆虫や微生物などの生物性も作物の生育に関わるため、土壌は広い視野で見る必要があります。

土壌が酸性だと何が問題になりますか?

日本は非常に雨が多いため、土壌の石灰分(アルカリ成分)が流されて酸性になりやすく、強い酸性になると芝を含めた様々な作物が生育不良を起こします。これは酸性になることによって土壌中のアルミニウムイオンが溶出し、根の伸長や細胞分裂を阻害するほか、土壌中のリン酸と結合し、植物が吸収できないリン酸アルミニウムにしてしまうためです。酸性土壌の影響は様々ですがその一つが黄化で、コースの芝も酸性が原因で黄化することがあります。強酸性の場合はカルシウム資材を散布して芝の生育に適したpH(5.5~7.2)にしましょう。pHを測定する道具がない場合は是非研究所にご依頼ください。

しかし、ブルーベリーや茶など、酸性土壌を好む植物も存在するので、作物に応じたpH設定をすることが好ましいです。

グリーンが臭いのですが、このにおいはなんでしょうか?

どぶ臭いにおいであれば、その原因は、有機物が還元状態で分解されたときに発生する臭いと思われます。

人が感じるにおいというのは、いくつものにおい成分を含んでおり、その濃度の高いものが臭いにおいの主な原因になります。

人はガククロマトグラフでも拾えないような低濃度でも感じることができ、臭いには特徴があるので、実際にどんな臭いであったのか思い出してみてください。

A) 硫化水素:よく「卵の腐ったような」と表現されますが、卵が腐った臭いはほとんどの人は嗅いだことがありません。少しですがゆで卵からも同じ臭い成分が出ています。硫黄温泉に行くとこのにおいがします。

B) メチルメルカプタン:これも「玉ねぎの腐った臭い」とありますが、たくあんやきりぼしだいこんからもこのにおい成分が出ていて、糞便の臭い成分でもあります。

C) 硫化メチル:「キャベツの腐ったにおい」、夏の生ごみの中にキャベツがあれば確認できます。

D) 2硫化メチル:野菜の腐ったにおい、ニンニクに似た硫黄臭。

E) 酢酸:いわゆるお酢のにおいです。

F) 酪酸:銀杏のにおいで、揮発性が低いのでいつまでも臭います。濃度が薄いと汗のにおいともいわれます。

他にも臭いにおいの原因となる臭気成分はありますが、ここには主なものをあげておきます。

このいずれのにおい成分も有機物が還元状態で分解されたときに発するものです。

還元状態はシバにとって良くない状態ですので早急に空気を送りこむことが必要です。

ちなみに、還元状態の最終段階で発生するメタンガスですがこれは無臭です。

よくメタンガス=臭いと思われがちですが、これはメタンガスが発生するような環境では他の臭気成分が多く出ているからだと思われます。

土壌水分計を購入しましたが、活用法を教えてください

最初は、色々な時や場所で測定してみてください。おそらくグリーンによっても水分値が異なり、一つのグリーン内でも場所によって水分値が異なっていることが分かると思います。均一な芝生育を維持するためには、均一な土壌水分に維持することも大事になります。次に、雨が降った後や乾燥害が出始めた時などに測定していると、水分が多過ぎる状態や芝が乾燥し始める水分値、また一日にどの程度水分が減少するかなどが把握できるようになります。それらによって、散水の必要性や散水量の調整などの判断にも役立ってきます。

時期や気温条件、土壌条件によっても異なりますが、色々なゴルフ場グリーンでの計測では、10~25%程度が適度な土壌水分で、約7%以下になると乾燥害が出始めることが多いと考えられます。特に夏場は、毎日の生育状態と、土壌水分のチェックが必要になります。なお、水分率はセンサー長さの平均値で表示され、水分計の数値は適度であってもごく表層部が乾燥していると乾燥害が発生することがあるので注意してください。

水分計の使い方

センサーを根元まで突き刺し、測定ボタンを押すと、土壌水分率が表示される。浅い部分を測定する場合は、短いセンサーに付け替えるか、斜めに突き刺して測定する。ただし根元まで突き刺さらないと不正確な水分率になる。

グリーンの透水試験はどうやって行うのですか?

芝生面の透水性を測る場合、簡易現場透水試験として、ホールカッターのような円筒管を深さ5cmほど打ち込み、その中に水を注入して、その水が浸透する速度を計測します。透水係数はゴルフ場の場合、時間当たりのミリ数で表します。計算式は、浸透深さmm÷時間hになります。例えば、10分間で5cmの水が浸透した場合は、300mm/時の透水係数になります。正確には水温や水圧差なども測定に影響しますが、およその透水性はこれで把握できると思います。

なお、測定する時は土壌が水で飽和している状態が必要で、まとまった降雨後に計測するのが適しています(乾いた状態では透水係数が高めになります)。数回測定を繰り返し、ほぼ同じ数値で安定した数値を採用します(新版ゴルフコース管理必携67p参照)。

およそ50mm/時以下の透水係数になると、降雨時にグリーン面に水が停滞しやすく、高温時のベントグリーンでは生育に影響が出やすくなると考えられます。エアレーション後にも計測すると、透水係数が変化するのが確認できます。

簡易現場透水試験

鉄剤を施して芝の葉が黒くなってしまいました。何故でしょうか?

それは鉄の過剰障害ではないでしょうか?

一般に根は2価鉄を吸収し、3価の鉄は不溶性になっているので、そのままでは利用できません。

土壌中に酸素が多く含まれていれば、3価の鉄が多く存在し、反対に還元状態になると2価の鉄のほうが多くなります。また、PHが4以下の酸性では2価鉄の形ですが、中性からアルカリ性になると3価鉄となって沈殿してしまいます。グリーンの多くは微酸性で、酸素供給も充分な環境であれば3価鉄の方が多く存在していると考えられます。このような条件では過剰障害は起こりにくいと思われますが、夏の高温時サッチが多く水はけの悪い土壌では、まず好気性細菌が有機物を分解するため酸素を消費つくし、次に出現する嫌気性細菌の硫酸還元菌が硫化水素を生成します。この硫化水素によりシバの根が破壊され、そこから受動的に多量の2価鉄が吸収されます。普段、細胞内では過剰な鉄イオンはファイトフェリチンというタンパク質の中で蓄えられていますが、細胞内に抱えきれない2価鉄が存在すると、この2価鉄は細胞の中にある過酸化水素と反応してヒドロキシルラジカルと言われる活性酸素の一つを生成します。このヒドロキシルラジカルは細胞を傷つけ最終的には細胞死を起こしてしまいます。近年の鉄吸収に関する文献から、シバにおいてもこのような鉄過剰障害のメカニズムが考えられると思っています。

ドライスポットの原因と対策は?

ドライスポットは砂粒子の表面が撥水性の物質でコーティングされることによって、土壌毛管力が働かずに極端に保水性が低下する現象です。原因は土壌病原菌や有機物質からの生成物や根からの分泌物によるものといわれていますが、まだはっきりしていません。4,5月の気温が上昇し芝の生育が活発になった時や、梅雨明け直後に高温・乾燥状態が続いた時に、突然グリーン上に発生することが多い。一端ドライスポットが形成されてしまうと、いくら散水してもその部分にはうまく水が浸透せずに、カラカラの状態で残ることになります。

対策としては、異常乾燥注意報がでている場合は極端に床土を乾かさないように気を付けることです。そのためには普段から散水のかかり具合をチェックするとともに、散水後に検土杖などを使って床土が適度に湿っているかどうか確認していくことが大事です。ドライスポットがすでに形成さている場合は、浸透剤を使って水を浸透させることが必要になります。毎年ドライスポットで困っている場合は、春から定期的に浸透剤を処理していくと効果的です。

PHを測るとき 水と塩化カリウムがありますが、どう見ればよいですか?

水で抽出したPHが現在の酸度、塩化カリウムで抽出した酸度が将来の酸度と見てください。

芝生の散水は何時、どれだけすれば良いのでしょうか?

芝草の根が吸水するのは日中がほとんどであることと、夜間に余分な水分があると病気発生を助長する恐れがあることなどから、芝生への散水は夜明け前から早朝が好ましいと考えられています。ただし、芝生に乾燥害の症状が出て水を欲しがっている状況であれば、夕方でも散水しなければなりません。その時、ベントグリーンであればできるだけ冷たい水で、根の所に水を浸み込ませるように散水してください。

夏場のベントグラスの一日当たりの消費水量(蒸散+蒸発)は、およそ4~5ミリ(ℓ/㎡)程度と考えられます。よって毎日散水するのであればその程度で十分だと考えられますが、少量多回数より多量少回数で散水する方が根長や根量などの根の生育には良いと言われています。コウライシバの消費水量はベントグラスより少なく2~3ミリ(ℓ/㎡)程度になると考えられます。

なお、散水強度(時間当たりの散水量)が強すぎると、散水した水が表面を流れて根がある所に浸み込みにくいので、2回に分けて散水するとか、できるだけゆっくりと散水することが望ましい。散水後1時間ほどしてから土壌を調べて水が浸み込んでいることが確認できれば大丈夫です。

土壌分析において、様々な単位の意味を教えてください。

土壌硬度

mmまたはkg/cm²

土壌EC

1mS/cm = 1dS/m = 0.1S/m = 1000μS/cm

土壌CEC

meq/100g(ミリエクイバレント)

土壌pH(単位なし)

0(酸性) 7(中性) 14(アルカリ性)

土壌成分濃度

1mg/L = 1ppm

・土壌透水性は、その土壌が時間あたりにどれだけの水を透過させられるかを示します。値が大きいほど排水性が高い土壌ということになります。 ・土壌硬度は、山中式土壌硬度計で測定したときのバネが押し返された深さ(mm)と土壌が押し返す1cm²当たりの力を示します。ゴルフ場グリーン面を測定する場合はmmで表されることが多いです。 ・土壌ECは、土壌懸濁液中に溶けだした塩類濃度を示します。値が大きいほど肥料成分がよく含まれていることになりますが、大きすぎると作物に濃度障害を起こす可能性があるので注意が必要です。 ・土壌CEC(陽イオン交換容量)は、乾土100あたりで保持できる陽イオンの数を示し、値が大きいほど多くの陽イオンを保持できる、すなわち肥沃な土壌ということになります。 ・土壌成分濃度は単位以外にも、何gの土壌を何mlの純水または溶液で抽出したかによって計算が変わってきます。 (例)5gの土壌を20mlのKCl溶液で抽出し、そのうち5mlを使って測定した硝酸態窒素濃度が10ppmだった場合の乾土100gあたりの硝酸態窒素量 ①10ppm=10mg/L・・・抽出液1Lあたり硝酸態窒素は10mg含まれている ②10×5/1000=0.05・・・使用した抽出液5mlに含まれる硝酸態窒素を求める ③0.05×20/5=0.2・・・抽出液の全量(20ml)分に換算する→使用した土壌5gに含まれていた硝酸態窒素量が求められる ④0.2×100/5=4・・・乾土100g分に換算する 以上の計算からこの土壌には4mg/100g乾土の硝酸態窒素が含まれていることがわかりました。条件に応じて数字を変えて計算してみて下さい。

生理

芝のエネルギー源はなんですか?

グルコースやフルクトースなどの糖やデンプンなどが主にエネルギー源となります。

日中に葉で合成された糖は、夜になると葉身から葉鞘、地上茎やクラウン、匍匐茎にグルコースとフルクトースからなるショ糖のかたちで運ばれます。

各種の代謝や成長に使用されるエネルギー源以上に糖があればコウライシバではグルコースがたくさんつながったデンプン、ベントグラスではフルクトースがたくさんつながったフルクタンの形で蓄積します。

芝草の葉身分析によって、糖の量をはかってエネルギー状態を把握し、施肥の内容を考えたり、更新作業の時期を決めたり、管理に生かしていくことができます。

芝の根は酸素をどのように吸収するのですか?

地上部にある茎葉は豊富な空気に触れており、気孔もあり、ガス交換は容易です。

しかし、根は、土壌粒子や水分、空気、有機物が混在する土壌中にあり、酸素は限られています。

根が水分を吸収するとともに周りの養分や空気も根の表面に引き寄せられます。まず根の表面の細胞壁は格子構造をしており、酸素や二酸化炭素のような小さい分子は、その中を抵抗なく拡散していきます。

次に細胞膜は大きい分子やイオンはほとんど透過しませんが、酸素や二酸化炭素などの小さい分子は細胞膜の内外の濃度勾配に従って、濃度の高い方から低い方(細胞内)へ拡散によって移動します。

そして、となりあった植物細胞の細胞質も連絡していて、細胞から細胞へイオン、水、低分子の拡散を可能にしています。

このように酸素は根に吸収されますが、この酸素が不足すると、好気呼吸ができなくなり、嫌気呼吸でわずかなエネルギーしか得られなくなります。

これでは根の発達は望めません。

排水不良のグリーンや造成後年数を経たグリーンでは、ターフ層、目砂層に有機物が多く、長雨が続くと、水分が含まれたままの状態になります。

ここで、梅雨明け後急に気温が上昇すると、植物の根や土壌中の動物や微生物によって、酸素が大半消費されてしまい、土壌が酸欠になってしまいます。

芝生では、土壌中に酸素を入れるために、更新作業が必要です。穴あけをしたところに根が良く伸びているのを皆さんも確認しておられることと思います。

日陰ではなぜ芝はうまく生育しないのですか?

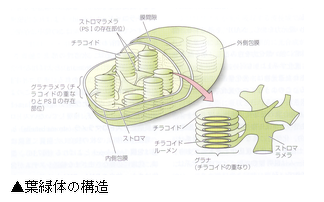

芝に限らず植物は太陽光を吸収し、光合成を通じて、これを化学エネルギーに変換し、生育します。太陽光の中には光合成有効放射と呼ばれる波長域があり、これは青色光(波長400~500nm)と赤色光(600~700nm)に相当します。クロロフィルはこの波長域の光をよく吸収し、緑色の光を反射するので、植物が緑に見えるのです。

樹木が陰をつくると、樹木を通り抜けた光は、光合成有効放射のほとんどを失っており、日陰の芝に届く太陽光は、近赤外光(波長700~800nm)の光の割合が高くなっています。

植物細胞にはフィトクロムという色素が含まれており、赤色光はこの色素を非活性状態(Pr)から活性状態(Pfr)に変化させますが、近赤外光は逆にフィトクロムを非活性状態(Pr)に戻してしまいます。フィトクロムが非活性状態になると、葉は細長く薄く、クチクラも薄くなり、分げつが不活発になり、密度が低下します。

植物が呼吸し、また、成長を行うのに必要な光合成レベルを維持するには十分な光が必要で、物理的損傷からの回復のための炭水化物も貯蔵しておかなければなりません。

芝に光がよく当たるように周囲の樹木の剪定を行ったり、トラフィックによる物理的損傷を少なくしたり、芝が徒長して刈り取り収奪が増えないように成長抑制剤を散布するなどといったことが必要です。

(A・J・タージョン:ターフグラスマネジメント参照)

植物は乾燥に対してどのように対応しますか?

乾燥や浸透圧ストレスに応答して、細胞内に適合溶質とよばれる低分子有機化合物を蓄積し、細胞内の浸透圧を調節します。通常の生物は高濃度のナトリウムイオンや塩素イオンで、ほとんどの酵素が阻害され、生存を脅かされるため、細胞内に適合溶質を蓄積して浸透圧を高め、浸透圧の差による塩の侵入を防止しています。適合溶質は高濃度で存在しても細胞に害を及ぼすことがないものです。

これらは低温ストレスで合成されるものとほぼ等しいです。低温で蒸散活動と水の移動速度が低下したり、氷結により脱水状態が生じたりすると細胞は水を利用できません。それらの結果、乾燥による水不足ストレスと似たような状態になります。

適合溶質としては、糖および糖アルコール(マンニトール、オノニトール、ビニトール、トレハロース、ソルビトール、リビトール)、アミノ酸あるいはアミノ酸誘導体(プロリン、プロリンベタイン、グリシンベタイン、アラニンベタイン)、DMSP(3-ジメチルスルホニオプロピオネート)などが知られています。

このうち、マンニトール、トレハロース、グリシンベタインなどは浸透圧調整だけでなく、乾燥ストレスで生じた活性酸素を除去し、生体膜やタンパク質を保護する作用が注目されています。

アミノ酸のプロリンは水ストレス条件下で根の先端部に特異的に蓄積し、浸透圧調節を行うことによって根の伸長を促進します。

また、蓄積した糖やアルコールは細胞内凝固点(凍結温度)を下げるだけでなく、それらの-OH基を介して凍結・脱水による分子表面や膜構造のダメージを低減します。

プロリンを含む資材やグリシンベタインを含む肥料、乾燥・高塩耐性作物作出にマンニトール、グリシンベタイン、プロリン、トレハロースなどの合成酵素の遺伝子導入などの利用・研究がされています。

クロロフィルはどのように分解されますか?

葉緑素―クロロフィルはアミノ酸のグルタミン酸から、アミノレブリン酸を経てピロール化合物のポルフォビリノーゲンが合成され、これが4分子環状につながって基本骨格であるテトラピロール構造が合成され、これにマグネシウムやフィトール基が付加され、およそ20のステップの反応を経て合成されます。

合成経路については詳しく調べられていますが、分解についてはあまり調べられていません。

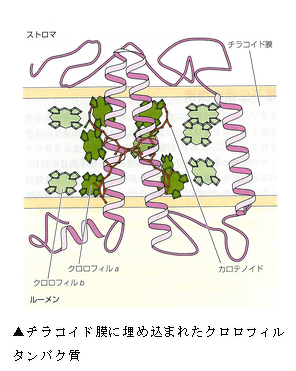

クロロフィルは細胞の中ではタンパク質、カロテノイドと複合体を作って葉緑体のチラコイド膜に埋め込まれています。

光合成反応の間に、その反応装置であるクロロフィルタンパク質は障害を受けます。

強い太陽光によりタンパク質が分解されますが、また、同時に常に、タンパク質が再合成されてクロロフィルは、チラコイド膜に再び組み込まれます。

コウライシバでは気温が低くなると葉が枯れていきますが、合成系とは逆にクロロフィルからフィトール基やマグネシウムが外され、分解されて低分子の無色の化合物になり、退色していきます。

植物も日焼けをすると聞きましたが、それはどんなものなのですか?

植物も日焼けを起こします。ほとんどの観葉植物と呼ばれる室内で鑑賞される植物は、もともと熱帯雨林の樹木の下で生息していた植物なので強い光にあたると葉が変色することがあります。

また斑入りのアオキなどはその白い部分が強い太陽光で茶色や黒色に変色しているのを見られたことはありませんか?

炎天下の植物は歩いて日陰に入ることも、日傘をさすこともできないので、強い太陽の光をそのまま浴びてしまいます。

太陽の光には紫外線と呼ばれる光合成には利用されない波長の光があり、これは人間と同じようにDNAを傷つけるため、これが、もとで日焼けを起こします。

もちろん植物もただじわじわと日焼けするのに身を任せているだけではなく、防御策は持っています、強い光の下で植物は葉緑体や核をなるべく光に当たらないところに移動させます(光定位運動)。

また植物色素には紫外線をカットする働きがあるのです。

紫外線以外でも吸収した太陽の光が光合成に使われずに余ってしまうと、人間でもがんの発生要因として問題になっている活性酸素が発生し、これも細胞を傷つけるため、植物の日焼けのもう一つの原因になっています。

この活性酸素からも植物は身を守るすべを持っており、これは抗酸化物質と呼ばれるもので、ビタミンC(植物体内でグルコースから生合成される)、フラボノイド(ポリフェノール)などがあります。

夏太陽の光をいっぱいに浴びて元気そうにしている植物も、本当は大変な思いをして生き延びているのでしょう。

梅雨明け直後にベントグリーンがへたるのはなぜですか?

排水不良のグリーンや造成後年数を経たグリーンでは、ターフ層、目砂層に有機物が多く、長雨で、水分が含まれたままの状態になります。

ここで、梅雨明け後急に気温が上昇すると、植物の根や土壌の動物や微生物によって、24時間以内に土壌中の酸素が大半消費されてしまい、土壌が酸欠状態になります。

土壌中の嫌気性微生物は硝酸イオンや亜硝酸イオンを分子状窒素に還元し、窒素が大気中に失われます(脱窒素)。

より還元状態になるとFe3+をFe2+に還元し、Fe2+は溶解度が高いので、嫌気的な状態が続くと有害な濃度にまで上昇します。

また、硫酸イオンが還元され呼吸毒性のある硫化水素が発生します。さらに嫌気性微生物は有機質が豊富にあると、酢酸や酪酸を放出し、これらの酸と硫化水素とともに、どぶのような悪臭の原因となります。

嫌気的微生物によって作られるこれらの化合物はすべて、高濃度で植物に有害です。

土壌中が酸欠状態では、根では乳酸発酵がおきて、十分なエネルギーを獲得できず、細胞質も酸性となり(細胞質酸性症)、代謝を破壊し、根の細胞が壊死してしまいます。

また、根の酸素不足はアブシジン酸の生産と葉への移動を促進し、気孔が閉鎖され、葉が萎れてしまいます。

さらに、芝生の表面の湿度が高まり、病気の発生も誘発するかもしれません。

このような理由で、梅雨明け直後、急な温度の上昇とともにベントグリーンが衰退するのではないかと思われます。

このようにならないためには、夏までに排水改善、更新作業などで、グリーンの状態を改善しておかなくてはなりません。

冬になるとベントグリーンが、紫色のまだら斑模様になるのはなぜですか?解決方法はないのですか?

ペンクロスなどの多交配合成品種は、年数が経過すると交配親の系統が分離し、各系統個体ごとにコロニーが拡大します。

その中で、冬場に紫斑形成系統のものが目立つようになるからです。これは、日平均気温が10℃以下になる12月ころからアントシアン(赤~青色の植物色素の総称)が生成されるためです。

ベントグラスの葉では、アントシアニン(色素本体はアントシアニジンで、糖が結合したもの)が生成され、赤紫色の斑模様になります。

日平均気温が10℃以上になる4月には消失します。

なぜ、アントシアニンがつくられるかですが、気温が低下すると光合成能が低下し、同じ太陽光の照度でも葉にとって光エネルギー過剰の状態になり、活性酸素を生じ、葉緑体の機能を低下させ、クロロフィルを分解するようになります。

これを避けるために紫外線吸収力の 大きいアントシアニンが葉の表皮に生成され、芝を保護するようです。

ベントグリーンは冬の低温期でも美しい均一な緑のグリーンを提供することがセールスポイントですから、紫斑が形成され、不均一な色彩のグリーンになることは、潔癖性を好む日本のプレーヤーから嫌われます。

非紫斑系統から選抜された単一の栄養繁殖による品種テクノアートでは、紫斑形成は見られませんが、環境ストレス耐性、プレイクォーリティで合成品種に劣ることから、漸次ニューベント品種に変わりつつあります。

合成品種であっても近年のニューベント品種は紫斑形成が軽減される方向に育成されていることから、CY-2ではほとんど紫斑の発生はみられないようです。

グリーン造成後3年を経過した頃から色素斑の大型化、色調の高濃度化により紫斑形成が目立つようになります。これを軽減させるためには追播やコアリングなどの更新作業によって若返りを図ります。

また、一般にりん酸欠乏と紫外線がアントシアニンの生成に影響するので、亜りん酸肥料の施用と着色剤シアントールの葉面散布で紫斑形成を抑えることができたようです。

今後着色剤に紫外線カット剤をうまく調整し、ベントグリーンの紫斑形成を効率よく抑制できる葉面散布剤の開発が期待されます。

((財)西日本グリーン研究所 研究所だよりNo.70(2010.8):P28-39より)

核酸資材ってなんですか?どんな効果があるのですか?

細胞の中の核内に存在する酸性物質をすべて核酸と呼んでいます。

この核酸には生物が生存するために必要な情報を有するDNAやDNAに基づいてタンパク質を合成するRNAなど生命の基本を担う物質が含まれています。

食品会社がもつ特許を利用した核酸資材に『育王』があります。これは低分子核酸(イノシン;RNAの構成体であるヌクレオシド構造をもつ物質)を主原料とした植物の根の生育促進剤です。

水溶性で、直接根から吸収されます。

根の細胞分裂に不足する核酸を直接補充してやることで細胞の増殖が加速され、根が良く伸び、増えるようです。

以下に『育王』を使った試験例を示します。

(財)西日本グリーン研究所での試験で、根の伸長が不良なコウライグリーンに9月下旬、1000倍液1L/㎡をジョロ口にて加圧散布し、11月上旬の掘り取り調査で、根乾物重が対照区より高く、地上部も緑度が高かったという結果が出ています。

ベントグラスに対する効果はポットや水耕栽培による作用性試験で濃度によって効果に差があり、ベントグリーンでは5月に1000倍液1L/㎡処理をすることで夏期の衰退に対する抵抗力を高める効果が期待されるようです。

当研究所でも、ベントグラス(ペンクロス)を種子から水耕栽培し、1000倍液に浸漬して、地上部も根でも生育促進効果が認められました。

これはまだ予備試験ですので、さらに試験を積み重ねていきたいと思っております。

芝が黄化する原因はなんですか?

黄化とはクロロフィルの合成がうまくいかないか、分解されるために起こる。

以下に原因→対応策をあげる。

・クロロフィルの構成要素のNやMgの不足

→適切な施肥

・過湿による根腐れ、乾燥、除草剤の影響などによる根の吸収能力の低下

→根の回復を図る。葉面施肥

・NやMgが十分でもFe欠乏によりクロロフィルの合成が進まない。

→Feの適切な施肥。やりすぎると活性酸素を発生し、障害が出たりする。

・土壌がアルカリ性になるとFeは不可給態になりやすく、

石灰質資材を多用しすぎるとFeクロロシスを発症する。

→酸度矯正

・土壌中に重金属(Cu,Zn,Mn,Ni,Co,Cdなど)が過剰に共存した場合、

Feの吸収が抑えられ黄化症を起こす。

→葉面散布

・土壌や植物体内のリン酸過剰によっても黄化症が発症することがある。

→リン酸肥料を控える。

・日照不足

→日当たり改善

・イエロータフト、イエロースポットなどの病害によるもの

→殺菌剤による対応

ベントグラスのグルコース量はどうすれば増えますか?

グルコース(炭水化物)は芝草に限らず様々な植物にとって生存・生育のエネルギーとなる物質です。

ベントグラスをはじめとした寒地型芝草はグルコースを秋~冬にかけて貯蔵するため大きく増えますが、夏になると高温などのストレスに耐えるために大量に消費します。

グルコースは、植物が光合成によって空気中の二酸化炭素、土壌中の水、そして太陽光エネルギーから合成するものです。光合成は太陽光のエネルギーをもとに行われるので、ベントグラスに当たる光を遮るものがないかチェックしましょう。

また、夏場はベントグラスには過酷な時期ですので、十分な散水や刈高をあげる、必要であればアミノ酸資材で生育をサポートするなどして、夏のストレスを軽減しましょう。

遮光シートを用いて午後~夕方の西日をカットすることや、UVカット資材を散布してベントグラスに日が当たり過ぎないようにすることも一つの方法です。

現状のグルコース量は研究所でも測定できますので、お気軽にご利用ください。

気象

"異常気象"という言葉をよく耳にします。これは一体どの位平年とかけ離れた場合をいうのでしょうか?

わが国では、「異常気象とは、1か月の気温や雨量などが過去30年間、またはそれ以上の期間観測されたことがないような現象」とされています。

このように、30年に1回程度発生する現象を異常気象の一つの基準にしています。

しかし、最近では異常気象がかなり頻繁に起こっているように思われます。

そこで、我々が一般に異常気象という場合には、必ずしも30年に1回という基準にとらわれず、短期間でも社会や人命、ゴルフ場などの施設や財産に重大な影響をもたらした気象の場合には、異常気象という言葉を使ってもよいようです。詳しくは、以下の気象庁の「異常気象レポ-ト2005」にアクセスしてください。

http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/climate_change/index.html

栽培

ペンクロスベントグリーンにインターシードすると発芽は認められるのですが、いつの間にか消えてしまっているように思います。発芽しているのになぜ消えて無くなるのですか?

種子は温度と水があれば発芽します。

ベントグラスは種の持っている養分で1週間くらいは生育できますが、それ以降は自力で生育する必要があります。

つまり根から養水分を吸収し、葉で光合成をして成長するための炭水化物を作らねばなりません。

しかし、発芽直後から葉は短く刈られるので光合成を十分行うことができません。

周りにあるペンクロスベントとの生存競争になるのですが、これは大人と子供の喧嘩です。

周りの芝生が健全であれば発芽間もない幼苗が生存競争に勝つことはできないでしょう。

周りの芝生が強い時や幼苗が弱い状態では生存競争に負けて消えてしまうと考えます。

但し、周りの芝生が何らかの理由で大変弱っていると幼苗でも生存競争に勝って生き続け、そこに定着することは十分可能と考えます。

この場合でも発芽後の葉面積確保つまり幼苗の刈高が生き続けられるか否かの鍵を握っていると思います。

最近、ベントグラスのグリーンカラーに外からノシバやコウライシバが侵入してきて、冬の間はそれらの枯葉がよく目立ちます。時々、抜き取ろうとするのですがうまく取れません。何か良い方法はありませんか。

特に地中を侵入してきているこれらのホフク茎からは、根がしっかり伸びていて、抜き取ろうとしても茎がちぎれてしまって、うまく取る事はできないでしょう。

侵入してきたほふく茎から根が降りる迄に切り取ってしまえば良いのですが、現実的にはできないでしょう。

また、ベントグラスに害がなく、これらの芝草だけを枯らしてしまう除草剤もありません。

しかし、放置しておくとグリーン内にまで侵入してきて大変です。現実的な対策としては計画的な張り替えしかないと思います。

グリーンカラーの中程辺りまで侵入しているのが見られれば、1~2年の内に張り替える計画を組んでください。

このような張り替えであれば、数ホールずつ又は必要な所だけを部分的に行うこともできるので、張り替え用のベントグラスの芝生を購入しなくとも自前で用意する事が可能です。

春のベントグリーンのコアリング作業で抜き取ったコアをナーセリ―にびっしり厚めに敷き詰めて、ローラーで転圧し平らにし、厚目砂をしてスプリンクラーで数日の間は終日散水しておきます。

後は、ベントグラスのナーセリーの管理です。

秋にはグリーンカラー張り替え用の芝生ができているでしょう。

これを厚切りにして持っていけば修理地にしなくてもプレー可能な張り替えができると思います。一度試してみて下さい。

余談ですが、コウライシバに比べてノシバの方が侵入する力は強いのでベントグラスのカラー外側はすぐにノシバではなく、間にコウライシバを入れておくのが得策です。

害虫

殺虫剤のローテーションはどのように考えたらよいでしょうか?

殺虫剤によって作用性が異なります。

同じ作用性の薬剤ばかりを連用していると、害虫の抵抗性が強くなって、薬剤効果が低下することになります。

以前、シバオサゾウムシに対してある有機リン剤を連用していたゴルフ場では、死虫率が50%以下になってしまった事例があります。

特に、シバツトガやスジキリヨトウなど一年に数回世代交代する害虫に対して、同じ薬剤ばかりを使っていると感受性の低下や抵抗性の獲得が付きやすくなると考えられます。

害虫の感受性低下や抵抗性を獲得させないためには、作用性の異なる薬剤を選択することになります。

殺虫剤の作用機構には、アセチルコリンエステラーゼ阻害(有機リン・カーバメート)、ナトリウムチャンネル変調(ピレスロイド)、ニコチン性アセチルコリン受容体作用(ネオニコチノイド)、リアノジン受容体変調(ジアミド)、その他キチン生合成阻害、微生物農薬などがあります(詳しくは新版ゴルフコース管理必携p390-392などを参照してください)。

なお、比較的新しく登場したジアミド剤でも、農作物につくコナガに対してはすでに抵抗性が問題になっているようです。

薬剤名が違うとしても同じ作用性のものはできるだけ連用せずに、作用性の異なる薬剤を上手に使い分けて、害虫に抵抗性を獲得させないことが重要になります。

グリーンやフェアウェイにケラによる被害が増えてきて困っています。対策はありますか?

ケラによる被害で困っているゴルフ場が増えてきている。

フェアウェイ、グリーン周りのコウライシバやティフトン芝、およびベントグリーンなどに発生し、地表近くにトンネルを作って動き回り、土を盛り上げ、芝生の根が切られてしまうことで問題になっている。

アメリカのケラは4種が報告されており、冬季は土壌中の穴で過ごし、春になって気温が15℃を超えるようになってくると活動を始め、雌は春から初夏にかけて産卵する。アメリカのケラ(Twany mole cricket)は卵室に12~20個の卵を産み付け、約3週間で孵化する。南部では年1回の発生であるが、フロリダあたりでは年1.5~2回の発生といわれている。

日本のケラは1種のみと考えられているが、詳しい生態は分からない。コオロギの仲間で、植物の根や葉、小動物の死骸などを食べて大きくなり、ゴルフ場では春から秋にかけて盛んに夜間活動する。

対策としては、成虫は殺虫剤が処理されるとより下方に逃げる性質があり、なかなか薬剤処理の効果があがりにくい。

6月頃の、できるだけ孵化直後の若虫の段階で防除していくことが望ましい。成虫になってしまうと散布水量が多く必要になる。

現在いくつかの登録農薬があるが、ピレスロイド系殺虫剤は即効性があり、多くのケラの死骸が確認できている報告がある。

また浸透剤や希釈した中性洗剤などを、土を盛り上げた所に流し込むと、数分後に地表に飛び出してくることが多い。

体表面が水で濡れると嫌がって出てくるようであるが、体が乾くと直ぐに地中に潜り込んでしまう。

その間に捕獲しているゴルフ場もある。

発生数が増え過ぎないように、早いうちに防除していくことが望まれる。

ケラによる被害

ケラの成虫

ケラの前脚

グリーン上にヤスデがたくさんはっています。どうしたらよいでしょうか?

ヤスデとは、多足亜門ヤスデ網(倍脚網)に属する節足動物の総称で、ムカデと似て細く、短い多数の歩脚があります。

ムカデとヤスデの違いは、ムカデが1つの体節に1対の脚、尾端にもより長い脚が1対あり、肉食性であるのに対して、ヤスデは1つの体節に2対の脚、尾端には突起がなく、腐植食性で、毒のある顎を持ちません。

落ち葉、朽木、石垣、洞窟など湿気があり腐植物の多い環境に生息する土壌動物です。

ヤケヤスデが多いようで、森林中の落ち葉や菌類、キノコ類を食べており、糞は栄養分に富み樹木の生長に良いとされる分解者の役割を担っています。

しかし、見た目が不快なこと、踏むと悪臭を発すること、越冬前や生殖時期に大量発生するなど不快害虫であり、グリーンではプレー上も問題になります。

そこで、水がたまりやすくじめじめしたところの落ち葉や朽木などを取り除いたり、グリーン周りに忌避剤(ニームやピレトリンなどを含むもの)をまいたり、大量発生している所には水系に注意しながら直接一般的な殺虫剤をまくなどして対処すると良いでしょう。

グリーンにシバツトガ発生の症状が見られたら、すぐに殺虫剤を散布したほうがいいですか?

芝草が食べられて害症状が出ているのであれば、殺虫剤の散布は必要です。芝生にシバツトガの幼虫によるツト(苞)の形成が数個しか見られていない状態であれば、すぐに殺虫剤散布の必要はありませんが、ツト(苞)の数が数日で十数個ないし数十個に増えているようであれば必要です。

シバツトガはこれから幼虫の生息密度が高くなるので被害は出やすくなります。

1、2日で加害幼虫が急に増えることもあるので、ツト(苞)が見られ始めたら毎日注意してください。

シバツトガで恐いのは旱魃時のスルーザグリーンです。乾燥続きで芝の葉が枯れている所にシバツトガの食害が重なると芝生は再生不能となり、張り替えを必要とすることがよくあります。乾燥害か、シバツトガの食害か、それらの重なりかは一見しただけでは分からないと思います。

わからない時は数㎡程度に、即効性の強いピレスロイド系殺虫剤をジョロでたっぷりまいてみます。

もし、シバツトガの幼虫がいると、数分で表に出てくるのでよく分かります。

一度試してみてください。

△シバツトガとツト(苞)

△ツト(苞)を掘り出したところ

地球温暖化の影響で 害虫はどのように変わってくるのでしょうか。

昆虫は変温動物で、気温の影響を受けやすいため、温暖化の影響が比較的早く現れると考えられています。

その一つに、もともと南にいた昆虫が、緯度の高いところに生息域を広げてきています。

例えばマツの害虫である「マツノマダラカミキリ」の発育可能温度を約13℃、卵から成虫までの有効積算温度量を約1000日度とすると、気象データから計算された生息可能域は、この20年間で大きく広がっていることも分かりました。

又現在生息している虫の年間における世代数が変わる可能性があります。

福井県に生息する「アメリカシロヒトリ」は1990年半ばまでは、2化性であったのに、近年3化性に変化しつつある事が確認されています。

今現在大きな問題となる新たな害虫は見受けられませんが、これからもっと温暖化の影響を受けると、今までいなかった害虫が見られたり、今いる害虫の世代交代が早まる可能性があります。普段からの観察が、これらの変化を早く知る事になります。

アリがコース管理棟の中に行列を作って入ってきます。殺虫剤を撒いてもまた入ってくるので困っています 。何か良い方法はないのでしょうか?

アリが行列を作っていると言うことは、「道しるべフェロモン」がアリによりその行列の道に塗りつけられています。

殺虫剤でアリは死にますが、道しるべフェロモンがある限り同じ巣のアリはまたやってきます。

そこで、この道しるべフェロモンの主成分であるカルボン酸を中和してアリ道を分からなくしてやる方法があります。

身の回りにあるアルカリ性物質(炭酸カルシウム=炭カル、市販の漂白剤など)で対応してください。

量はアリの数によりフェロモンの濃度が変わるので様子を見ながらアリ道に撒いてやると良いでしょう。

コガネムシ類幼虫やシバオサゾウムシ幼虫などの地中に生息する害虫に殺虫剤を散布する際に気を付けることはありますか?

コガネムシ類幼虫やシバオサゾウムシ幼虫は地中に生息しているため、ただ殺虫剤を散布するだけでは期待した効果が出ない場合があります。

それは決して殺虫剤が悪いわけではなく、これら幼虫がいる深さまで殺虫剤が届いてない可能性があるからです。

コガネムシ類幼虫やシバオサゾウムシ幼虫は地中3~15cmに広く分布しており、浅い場所であれば殺虫剤を撒くだけでも十分に効果があると思われますが、およそ5cmより深くなると土壌の水分量や透水性に効果が大きく左右される可能性があります。

サンドグリーンであれば透水性が高いため問題はないでしょうが、土グリーンやフェアウェイ、ラフなどに殺虫剤を散布する場合、降雨後など土壌を十分に潤してからの散布や浸透剤の混用、芝生の刈り込みをしてからの散布など、ひと工夫して散布することで安定した効果を期待できます。

また、殺虫剤には殺虫成分が害虫に触れるだけで効果があるものや、殺虫成分を吸収した芝生を食べることで効果が出るものなど様々あります。

土壌の水はけが悪く、殺虫成分が下層まで浸透できなさそうな場合は、食毒性の殺虫剤を利用することも一つの方法です。

肥料

春秋にフェアウェイ・ラフに粒状肥料を散布しているのですが、毎年2回必要でしょうか?

春の肥料は生育を促進するための施肥で、秋の肥料は貯蔵養分を蓄える施肥になります。現在の芝生状態によりますが、全体に芝密度が少ない場合であれば春の施肥が必要になり、状態に問題はなくて梅雨から夏にかけての刈込作業が大変な場合であれば秋の施肥だけで問題ないと考えられます。ただし春の施肥を省いた場合は、シーズン中の葉色が淡い、ゼブラ模様がはっきりしないなどの影響があり、数年続けていくと芝密度が薄くなってくることも考えられます。ラフ法面では刈込手間は少なくできるものの、メリケンカルカヤやヤハズソウなどの雑草が増えてくることがあるので注意が必要になります。なお、秋の施肥を省いた場合は、春の萌芽や萌芽後の生育が遅れることなどが考えられます。

長年春秋の施肥を継続していたコースでは、時にどちらかの施肥を抜いてもすぐにフェアウェイやラフの状態が悪くはならないと思われますが、このパターンを継続していくと徐々に問題が現れてくることになります。やはり生育状態に合わせて施肥設計を考えていく必要があります。

春先コウライシバに粒肥を散布後、葉色にムラができました。なぜ肥効ムラはできるのですか?

粒肥の性質(速効性・緩効性)や粒径によってムラの出方は変わりますが、以下の理由が考えられます。

1:土壌が乾燥しているところでは水が入りにくく、肥料が溶けてもしみ込まず効果が出にくくなってしまいます。できるだけ土壌に水分がある時に散布すると良いでしょう。また肥料散布後に大雨で流されることがあり、均一に散布できていたとしても肥効ムラが発生します。大雨が降ると予測される場合に散布は行わないことが重要です。

2:春はまだ気温が低くコウライシバの活性が上がっていないことがあります。生育が良い場所と生育が悪い場所で根の活性が異なり、肥料吸収に差が生まれ肥効ムラとなる場合があります。そのため、粒肥を散布する前に液肥で芝の活性を上げてから行うと肥効ムラは出にくくなります。

3:散布機の構造上均一に散布することは難しいです。例えばサイクロン式の手押し散布機の場合、速度が不均一になると肥料の落ちる量が変わってしまいます。歩行を止めてゲートを閉めると肥料が多く落ちてしまうため、歩きながら閉める必要があります。また、散布した肥料の重なり方によってすじ状に散布ムラが出ることがあります。一度ナセリや練習場などの問題ない場所で散布を行い肥料の飛び方や量を確認してから散布するようにしましょう。

4:1㎡あたり10gのように散布量が少ないと均一に散布することが難しくなり、散布ムラができやすくなります。グリーン周りなど散布ムラができて好ましくない場所では液肥で対応することもよいでしょう。

カルシウムはなぜ施肥するのですか?

植物体内では、カルシウムイオンは主に細胞壁や細胞間隙を通って道管に移動し、地上部に移動します。

篩管では輸送されないので体内での再移動は起こりにくく、このため土壌からのカルシウム吸収が不足すると、新葉は蒸散量が少なく、急速な成長に見合うカルシウムの輸送が不足するため、カルシウム欠乏症が新葉や新芽から現れます。

植物のガルシウム含有率はカルシウム要求量と関係し、イネ科植物では低く、双子葉植物で高いです。カルシウムは細胞壁に多く存在すし、双子葉植物の細胞壁はイネ科植物の細胞壁と比べてペクチン含有率が高く、このペクチンにカルシウムが結合し、細胞構造の維持と細胞壁の保水力が発揮されます。

細胞質には、リン酸化合物が多く、リン酸化合物と難溶性塩を形成するカルシウムイオンは細胞質から排除され、液胞や細胞壁にプールされるので、遊離のカルシウムイオン濃度は低く保たれており、これを利用して、カルシウムイオンの濃度変化が細胞内での情報伝達物質として使われています。

野菜などではカルシウム資材の葉面散布で耐病性を高める試験例もあるようですが、芝での効果は良くわかりません。

土壌中では、降雨の多い日本の土壌では酸性に傾きがちなので、その矯正に使われますが、過剰に散布すると、マグネシウムやカリウムとの拮抗作用もあり、かえって他の養分の吸収を妨げる可能性もあります。

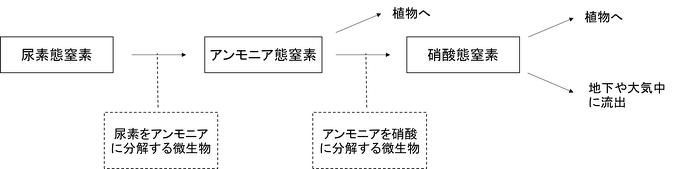

肥料のラベルに記載してある硝酸態窒素、アンモニア態窒素、尿素態窒素の違いを教えてください?

それぞれの形態によって吸収の仕方が異なります。硝酸態窒素は速攻性があります。

水と一緒に土の中を自由に移動するので、植物が水を吸収するのと一緒にどんどん吸収できます。

しかし、移動しやすいため土壌に吸着されにくく雨などには流されやすいです。

アンモニア態窒素は土壌に吸着されやすく、雨には流されにくいです。

土壌に吸着されているところに根が近づいて初めて吸収されます。

微量のアンモニア態窒素は植物に利用されますが、一定濃度を超えると植物に害を与えます。

吸収されない土壌中のアンモニア態窒素は硝化細菌によって酸化され硝酸態窒素として植物に吸収されます。

尿素態窒素は植物の根から直接吸収できません。

微生物によってアンモニア態窒素に分解され、さらに硝酸態窒素に酸化されることで植物に吸収利用されます。

これは粒肥の場合であり、尿素を葉面散布した場合は速やかに吸収され、植物に利用される速効性の肥料になります。

各形態で肥効が出るまでの時間が異なる(下図参照)ので、すぐに効かせたいときは硝酸態窒素や尿素の葉面散布、じわじわ効かせたいときはアンモニア態窒素、尿素態窒素の割合が多い肥料を施用するなど使い分けて使用することをお勧めします。

管理、その他

冬場の散水は必要ですか、必要な場合に注意することはありますか?

冬場は湿度が低く、風がよく吹くと土壌が非常に乾きやすくなります。ベントグラスの冬場の水吸収量は夏場に比べると減りますが、日中暖かい時にはある程度吸水します。床砂が長く乾いてしまうと葉は細く、くすんだような葉色になります。また、すぐにベントグラスが枯れてしまうことはありませんが、乾燥しすぎると床砂にドライスポットが発生して春以降まで影響が残る原因にもなります。適時床砂の湿り具合を確認し、もし土壌水分計で5~7%以下に乾いている場合は暖かい日に軽く散水することが必要になります。ただし夕方の散水や過剰な散水は凍結しやすくなるので注意が必要です。コウライシバの場合は、休眠中で水吸収がほとんどなく散水は必要ではありませんが、床が砂の場合はベントグラス同様に乾かし過ぎると春の萌芽が不均一になることがあるので散水が必要になることも考えられます。

梅雨時期にベントグリーンの刈り込みを行っていると黄色~赤茶色で芝を削ったような症状が現れます。軸刈りと思いますが軸刈りになる要因はなんですか。また軸刈りになった時の対応策はありますか。

一般的に梅雨時期は降雨や曇りの日が多く、日照不良により芝が徒長しやすくなります。

更にベントグラスの品種によっては高密度のターフを形成しやすいなどでマット状態になりやすい条件に季節的な要因が加わり、軸刈りが起こりやすくなります。

また、乗用モアで刈り込む場合や、手押しモアであっても刈りカスをバケットに溜まったまま刈り込みを続けることや、雨中で芝生面に水を含んだ状態の時に刈った場合にも軸刈りが起こりやすいです。

軸刈りとは芝生の生長点以下で刈ってしまうことで、枯れたような状況となり、特に梅雨後半で起きてしまうと9月以降まで回復しないことが多いです。

軸刈りが起きる場合には、写真1のようにグリーンの外側に近いカーブになっている所から急に軸刈りになる場合もありますが、最初は小規模(写真2)で発生していた所を繰り返し刈り込むことでローラーと接地する面が下がり、軸刈りの範囲が広くなることや、より深く刈り取ってしまう場合もあります。

夏季に向けて、あるいは細菌病対策として3.5㎜から4.5㎜になど刈高を上げた場合にも軸刈りになることがあります。

薄目砂等を定期的に施用しながら刈高を調整する必要があります。

軸刈りを起こさなくするための対策には以下のことが考えられます。

- 6月中は芝密度が増えすぎないように、グルーマーやバーチカル、併せて目砂の施用。ベントグラスにとって最も生育量が増える時期に加え、施肥や抑制剤を利用しているとマット気味~マットになりやすい。更新作業で芝密度を調整し、定期的な薄目砂を施用する。

- 梅雨時期から梅雨明け頃まで定期的な薄目砂を行い、生長点を高くしない。7月になるとバーチカル作業はできなくなる。様子を見ながらグルーマー程度は可能。梅雨による日照不良で芝が徒長しやすくなるので、薄目砂を施用し生長点が高くならないようにする。

- 雨中や芝が水を含んだ状態で刈り込みをしない。 芝生が水を含んだ状態でモアの重量がかかると沈みやすくなり、設定した高さより低く刈り込むことで軸刈りが起こる。

- 集草バケットがいっぱいになるまで刈りカスを溜めない。 バケットに刈りカスを溜めたまま刈り込みを続けると、モアの重量が増して軸刈りの原因となる。刈りカスはこまめに捨てる。

- 可能であれば、フロントローラーを溝のないものに交換する。ハイカットモアなど、軸刈りが起こりにくい構造の機械を利用する。

ベントグリーンの床土は湿っているのですが、芝が萎れてきます。何か原因があるのでしょうか?

例えば、

①根が短く、土壌の水分を吸水できない。

②根が何らかの影響(乾燥害、病害、薬害、濃度障害など)を受けて弱り、水を吸収できない。

③土壌の吸着力が強く、根が速やかに吸水できない。

④送風機などで蒸散が多くなり、根の吸水が追い付かない。

などが考えられますが、床土が湿っているのであれば根が弱っている可能性が高いと考えられます。

対策としては、根の活性を戻すために活性剤や発根促進剤などの処理とともに、適度な水分を維持できるようなこまめな散水を行うことが必要になります。

夏場であれば気温が高く、根の活性が戻るには難しいといえますが、現在残っている根をこれ以上衰弱させない管理(過散水、低刈、転圧、すり切れなどの回避)が求められます。

ラフにしていたところをフェアウェイの高さで刈下げたいのですが、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ノシバやコウライシバに強い刈下げを行うと、芝にダメージを与えることになって枯れてしまうことがあります。

一般的にラフの所をフェアウェイの高さに刈下げる場合、1~2月頃のノシバやコウライシバが休眠している時期に行うのが安全です。

ただし、それでも春に新芽が生え揃うまで時間がかかり、フェアウェイの状態になるまでには梅雨明け頃までかかるとかかると思われます。

生育シーズンに刈下げたい場合は、刈高を現状の草丈の2/3から1/2程度以内の高さで徐々に刈下げていくことが安全になります。

一回でそれ以上に刈下げてしまうと軸刈で枯れてしまって最終的に張替えに至ることがあります。

また、ラフがマット化していると強い軸刈になりやすくなり、前もってしっかりとした目砂を散布しておくとより安全になります。

アプローチ部の刈下げ(5月の状態)

バンカーが水溜まりになります。原因と対策を教えてください。

バンカーの排水性が悪くなる原因は、バンカー底部に設けられている排水マスや排水管に泥やサッチなどが堆積して、水が抜けない状態になっているからです。

降雨などの水がバンカーに流れ込みやすい地形であると、水と一緒に泥やサッチも流れ込んで徐々に堆積していきます。

また、バンカー均しの際にバンカー基盤土を掻き出してしまう場合やバンカー砂が流れて基盤土を露出させてしまうと泥が堆積する原因になります。

対策としては、水溜まりになる部分のバンカー砂を取り出し、排水マスなどの上に堆積している泥やサッチなどを取り除くことです。

また、降雨の水がバンカーに流れ込みにくい地形にすることやバンカー砂の厚みを常に確保しておく必要もあります。

土壌は湿っているのですが、芝生に乾燥害が発生することはありますか?

あり得ます。

特に夏場のベントグリーン管理でそのような問題が出てきます。

おそらく、根の吸水機能が低下していると考えられます。

土壌に水分があっても根は十分に吸水できず、茎葉部は萎れることになります。根の吸水機能低下の原因には、根が病害虫や乾燥を受けて弱っていた、根が肥料や農薬による濃度障害を受けていた、ベントグラスであれば地温が高くなり過ぎて衰弱してしまった、もともとの根生育が短小であった、など色々なことが考えられます。

その他にも、風が強くて根からの吸水よりも葉からの乾きが強過ぎれば乾燥することも考えられます。

もし、夏場にそのような状況になってしまった場合は、新根が再生してくるまで慎重に管理しなければなりません。

そのためには土壌水分を切らすことはできず、水量は少なくてもこまめな散水管理が必要になります。

水分が多すぎるとターフ面が軟らかくなり過ぎて、藻や病害が発生しやすくなるので注意がいります。

また、刈高を上げる、発根促進剤の利用、高温回避のための送風機(乾燥に注意)やシート掛け、シリンジングなどは有効になると考えられます。

ただし、茎葉部を急激に生育促進させるものは根の生育が追い付かなくなる可能性もあるので、新根の発達が確認できるまで低濃度で管理することが良いと考えられます。

なお、ベントグリーンの場合、根が弱っている状態で急いでコアリングを実施してしまうと、

逆にターフを弱らしてしまうことがあるので気温が低下して新根が動き出すのを確認してから実施する方が安全になります。

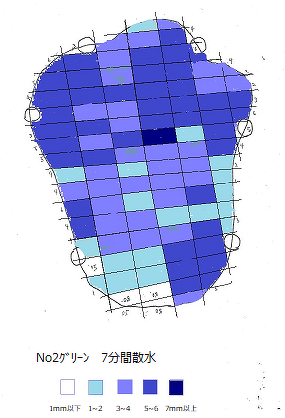

夏を向かえるまでに散水分布調査をしたいのですが、どうしたらよいですか?

グリーン面に小さな容器を碁盤目状に並べて、通常の散水時間でスプリンクラーを作動させてください。

容器の形は問いませんが、できるだけ口が大きくて上側と底までが同じ大きさのものが適当です。

設置する容器の数は多い方が正しい散水分布を調べることができます。

散水後、容器に溜まった水量(深さ)を計測し、その数値を図面上に記入してください。

そして図面上で同じ数値のところを結んで等高線を描き、それぞれ同じ水量になっている範囲を色分けすると、散水量の分布が分かりやすくなります。

また、碁盤目状に細分してそれぞれの散水量で色分けしても分かりやすいです。

なお、風の向きや強さ、あるいは水圧の関係で散水分布が違ってくる可能性があり、できるだけ夏の状況に近い条件の時に調査することが望ましい。

調査後、散水量に大きな格差が現れている場合や、ほとんど散水の少ない個所が見つかれば、スプリンクラーヘッド位置の移設や増設、ノズルの交換などを検討する必要があります。

また、夏に乾燥害が現れやすい個所や藻が多く発生しやすい個所があれば、夕方に容器を設置しておいて早朝に溜まった水量を計測することで、散水量が少ないとか多過ぎるなどの散水量の違いを確認することもできます。

リモートセンシングって何?

リモートセンシングというのは、対象物を遠隔(remote)から接触することなく計測(sensing)する技術のことです。

一般的には地球の状態を知るために、人工衛星や航空機にセンサー(測定器)を搭載して観測します。

太陽光も電磁波ですが、電磁波には可視光(人間の目に見える光)をはじめ、X線、紫外線、赤外線、マイクロ波などがあります。

地球上のすべての物質が、種類や状態に応じて、異なる波長の電磁波を反射、散乱、吸収、透過あるいは放射するという、物質固有の分光特性を持つので、これを観測し、解析することで対象物の種類や性質を推定します。

例として地表面を構成する水、土壌、植生について、可視光から短波長赤外線までの分光反射率を測定すると、水の反射率は水中に含まれる物質の種類や量によって複雑に変化しますが、全体的に低く、可視・近赤外よりも長い波長ではほぼゼロになります。

土壌の反射率は、波長が長くなるにつれ高くなります。

植生の場合は、青(波長450nm)と赤(波長650nm)付近の光(電磁波)がクロロフィルによって吸収され、緑(波長550nm)付近の光(電磁波)の反射率が高くなります。

植物の葉が緑に見えるのはこのためです。

また、植生の場合は近赤外域に高い反射率があり、これは葉の細胞構造に由来します。

この分光特性を利用して、すでに地上で、芝の緑色度(正規植生指数;NDVI)を測定する機械も利用されています。

近頃のドローン(drone;小型無人飛行機)の出現で、より身近にリモートセンシングの技術の活用が可能になると思われます。

ドローンの方が衛星の場合よりも計測範囲は小さいですが、近くから計測でき、分解能も良く、天気の影響が少なく、価格もお手頃なので利用しやすいです。朝、GPSやセンサーを搭載したドローンをゴルフ場のコース全体に飛ばし、土壌温度や土壌水分のデータを蓄積して、潅水作業の的確な調節を行ったり、熱画像を撮影して、病原菌の感染箇所やドライスポットを検出し、農薬の散布も行うということも現実味を帯びた時代になってきています。

<参考>

国立環境研究所ホームページ

ゴルフ場セミナー2017年4月号 WORLD WAVE連載204 リモートコントロール

冬になると枯れてしまうコウライシバやノシバに秋遅く施肥するのが有益なのはなぜですか?

コウライシバ等で春に新芽や新根が出て伸びるのは、前年の秋に光合成でつくられた養分を茎に貯えて、それを使っているのです。

この貯蔵養分が多いほど、春の芽が出た後の生育は良好です。

コウライシバがこの養分を最も効率よく貯えるのは、葉が伸びるのが少なくなって、まだ葉が緑色をしている仲秋から晩秋の頃です。

この頃に肥料をやってしっかり光合成をさせて養分を貯えさせる。

これを晩秋施肥と言って近年は良く勧められています。

但し、日照不足のところでは光合成も弱いので、この有効性はほとんど期待できず、場合によっては逆に悪くなることもあります。

秋の施肥は春の施肥程芝生は伸びないので、芝刈りが大変ということはありません。

一般的には秋遅くまで緑色を維持し、春の芽出しも早くなります。

芝生の良く伸びるような梅雨の頃には肥効も切れていることでしょう。

春の施肥は梅雨の頃によく生育させて芝生を作る施肥。

対して秋の施肥は芝生を維持する施肥と考えていいでしょう。

これはバミューダグラスやベントグラスにも同様のことが言えます。

グリーンのコンパクションはどのように測定するのですか?

グリーンのコンパクションは、硬度計を用いて測定します。

硬度計には、先端についた細い針をグリーン面に挿入するペネトロメーター、円錐形の先端をグリーン面に突き刺す山中式土壌硬度計、最近USGAが考案したもので、金属球を一定の高さから落下させて、その時に芝生面が凹む深さを計測する計測器(TruFirm)などがあります。

国内のゴルフトーナメント開催時には、以前はペネトロメーターが使われていましたが、最近は山中式土壌硬度計がよく使われています。

山中式土壌硬度計は、もともと農作物の根が健全に育つための土の硬さを調べるために使われていたものです。

グリーンのコンパクションと山中式土壌硬度計による計測値との関係は、平成20年度KGU主催アマチュア競技において参加者1274名からの聞き取り調査とグリーンの計測値から、以下の表1のように暫定評価しています(ターフニュースNo106号参照)。

表1 グリーンのコンパクション評価と土壌硬度(H20年関西グリーン研究所調査)

| 評価 | 硬度mm(山中式土壌硬度計) |

|---|---|

| 普通 | 一般用 22~23競技用 23~24 |

| やや硬い | 一般用 23~24競技用 24~25 |

*山中式土壌硬度計の使用方法は、硬度計の先端をグリーン面に垂直にゆっくり差し込み、末端まで差し込んだ時の数値を読み取ります。

数値の単位は、mmとkg/cm3表示がありますが、一般にはmm表示で通用します。

グリーンのコンパクションは、土壌水分やサッチ、マットの程度によって変化するので、できるだけ数多く計測することが望まれます。

ペネトロメーター

山中式土壌硬度計

山中式土壌硬度計

TruFirm

ディボット跡の正しい修復方法を教えてください。

ディボット跡をそのままにしておくと、芝地に窪地ができて、打球がその中に止まるとプレーに支障を与えます。

速やかに砂を投入して、平らな芝地に戻すことが必要です。

修復方法に規則はありませんが、ディボット砂が少な過ぎても、多過ぎても問題が残ります。

多過ぎる場合、打球近くにあるディボット砂を取り除くとライの改善になることも考えられます。

また、芝刈機の刃を傷めることにもなります。

ディボット砂を投入した直後に、芝地と同じ高さになるように足で踏み均しておくことが正しい方法になります。

①ディボット跡

②ディボット砂を投入

③足で踏み均す

④完成

少なすぎる例

多過ぎる例

リン酸肥料はいつやるのがよいのですか?

リン酸は植物の代謝過程において、エネルギー保持や輸送にかかわるATP(アデノシン三リン酸)や核酸を構成する重要な物質です。

リンは植物体内を移動する性質を持っているので、植物体内の細胞の液胞で貯蔵されて繰り返し利用されます。植物体内でリンの濃度が最も高いのは、新しい細胞の生産が行われる分裂組織、芽や根の先端部です。

リンの欠乏が最も明瞭に現れるのは、芝草の初期生育時です。

欠乏すると生育が遅れ、葉の色が暗くなったり赤みを帯びたり、葉身が細くなります。

ですので、日本芝の春先の芽立ち期やベントグラスの春と秋の根の発根時にやるのが良いのではないかと考えます。

夏場に根上がりを起こしたり、酸欠で根が傷んでしまっている場合には、葉面から吸収されやすい亜リン酸肥料を使い、速やかな吸収を図るのが良いとされています。

植物体内のリン酸イオンの欠乏によって、リン酸吸収に関与するリン酸トランスポーターが誘導されます。

また、リン酸欠乏下では植物は有機態リンを分解する酵素(ホスファターゼ)を放出したり、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から放出して、可溶化したリン酸を吸収します。(「作物の栄養生理最前線」)

リン酸塩は土壌中で比較的移動しない物質で、直ちに溶脱してしまうことはありません。

しかし、リン酸イオンは鉄やアルミニウムイオンと結合して土壌中で速い速度で不溶性になってしまうため、植物が利用可能な量はわずかです。

この傾向は酸性土壌で強いです。水溶性のリン酸が吸収され、濃度が低下してくると不溶性のリン酸の一部が水溶性に形を変え、結果的に土壌中に芝草の生長に十分な量のリンが常に存在するという動的平衡が存在すると言われています。

刈りかすを除去しないフェアウェイのターフのほとんどは、それまでの施肥で蓄積されている土壌中の残存量が十分なうちはリン酸の投与は必要ないといわれます。

(「ターフグラスマネジメント8thエディション」)

しかし、グリーンでは刈りかすを除去しますので、春先に一度土壌分析を行い、土壌中の成分を把握したうえで、施肥計画を立てていただきたいと思います。

ティーインググラウンドが毎年すり切れてしまうのですが、何故なのですか?どうしたら良いでしょうか?

ティーインググランドがすり切れてしまう原因

- 踏圧が多い、集中する、面積が狭い

- ティマークの使い方が偏っている

- 土壌が固くなっている、排水性が悪い

- 周辺の樹木によって日陰になっている、根が侵入している、上からの滴で傷んでいる

- 肥料不足になっている

- 除草剤の土壌処理によって根の生育が影響を受けている

などが考えられます。

これらは一つの原因ではなく、それぞれが重なり合っていることも考えられます。

対策としては

- 面積に関して古いデーター(メタルスパイク使用時)ですが、アイアンクラブを使用するティーインググラウンドでは年間1000ラウンドにつき18.6㎡、ウッドでは14㎡と言われています。年間4万ラウンドとすると各約750㎡、560㎡になります。現在のソフトスパイクでは傷みは少なくなっていると思われますが、またバックティやレギュラー・フロントティなどとのバランスもありますが、その程度の面積をなんとか確保したいものです。

- ティマークの移動は、ティーインググラウンド全体を広く使って、集中させないことが大事です。特に冬から春にかけては、歩行だけでもすり切れてしまうので、保護させたい個所はローピングなどで、使用や歩行を制限することも必要です。

- 土壌が固くなると、芝の根の発達は抑制され、降雨時表面に水が溜まっている状態で踏まれると傷みやすくなります。適時コアリングなどの更新作業を行って土壌状態を改善することが必要になります。

- 日陰条件では芝の育ちは望めません。周辺の樹木を伐採して少しでも日当たりが良くなるように改善しなければなりません。また、周辺の樹木の根が芝生面に侵入してくると、芝が衰退してしまうことがあります。上方の樹木の枝から滴が落ちてくる場合も芝生面が傷むことがあります。木の根を切断することや、上の枝を取り除くことも必要になります。

- レギュラー・フロントティなど使用頻度の高い所は、より多い肥料が必要になります。ただし、芝丈が伸び過ぎないように高頻度に刈り込むことも大事で、軸刈りになってしまうと逆効果になります。成長調整剤を使うことによって軸刈りを防ぎ、茎葉密度が増えてすり切れに強くなります。

- コウライシバの状態が悪い所に、春の土壌処理を行うと芝の根を抑制して、回復を遅らせることがあります。まず芝の回復を優先的に考え、土壌処理は控えるか、もしくはコウライシバの根に影響しない薬剤を選択することが必要です。もし雑草が発生することがあるのであれば茎葉処理で対応することができます。

上記のような対策をしてもターフ維持が難しい場合は、人工芝の導入が考えられます。

最近の人工芝は、直立茎の隙間にゴムチップがすり込んであり、以前よく使われていた人工芝より違和感は少なく、耐久性もあります。

殺菌剤のラベルで、作物名の下に(生産圃場)と付いているものがありますが、なぜですか?

散布場所が生産圃場に限られる理由は、作業者以外の一般の方が農薬に触れないようにする為です。

ゴルフ場であればほぼ毎日営業しているのでプレーヤーが触れる可能性がある場所(グリーン、ティ、フェアウェイ、ラフなど)には散布することができず、ナーセリーなどのプレーヤーが触れない場所に限られます。

一般の方が触れないようにする理由は幾つかありますが、

①触れるとかぶれやすい為

②医療用の薬にも同一もしくは似たような成分の薬がある剤は、

人間の病原菌に先に農薬が触れると病原菌が耐性を得て、

医療用の薬が効き難くなる可能性がある為(抗生物質剤)などがあります。

グリーンの速さはどのように測定するのですか?

グリーンの速さの測定は、スティンプメーターを用いてゴルフボールを転がした距離の往復平均値で表されます。

測定方法は、グリーン上でまず真っ直ぐに転がるフラット(両方の距離の差が45センチメートル以内)な場所を選んで同じ方向に球を3球転がし、平均地点までの距離を測定します。

次に、平均地点から逆方向に3球転がし、同じ手順で距離を測り、その往復の平均値が測定結果になります。

もし、グリーン上にフラットな場所が見つからない場合は、凹凸のない均一な傾斜地でストレートなラインの場所を選んで測定します。

ただし傾斜が強くなるに従って、下りの距離が増えて、平均値が大きくなるので補正が必要になります。

測定は、上記と同様の手順で上りの速さと下りの速さを測定し、以下の計算式を使ってフラットな状態でのグリーンの速さに換算することができます。

(2×下り測定値×上り測定値)÷(下り測定値+上り測定値)=フラットな状態での速さ

ベントグリーンの速さのおおよその目安は次のように考えられています。

| グリーンの評価 | 一般用cm(feet) | 競技用cm(feet) |

|---|---|---|

| 速い | 300以上(9.8) | 330以上(10.8) |

| やや速い | 280(9.2) | 310(10.2) |

| 普通 | 260(8.5) | 290(9.5) |

| やや遅い | 240(7.9) | 270(8.9) |

| 遅い | 220以下(7.3) | 250以下(8.2) |

参照

Turf News No.44 1992-Apr.p.21-24

新版 ゴルフコース管理必携 p.101-102

芝生に着色剤する目的は何なのですか?

コウライシバは冬季になると休眠して冬枯れします。

ゴルフ場では、ラフの区別をはっきり見せるためにフェアウェイに着色することがあります。

この着色によって、葉の吸熱効果が高まり、休眠に入る時期が少し遅くなるとか春の芽出しが1週間ほど早くなるなどの効果はありますが、芝生育には大きく影響しません。

ベントグリーンにも冬季に着色するケースがありますが、これもグリーンの葉色の色むらを小さくするためと、霜解けを多少早くする効果があります。

着色剤に含まれる銅化合物というのは、水質に出やすいものですか?

着色剤には、緑色や青色の顔料として銅化合物(銅フタロシアニングリーン、銅フタロシアニンブルー)が含まれるものが多いようです。

銅イオンが水質に流れると魚毒性が高いとみなされますが、着色剤に含まれる銅フタロシアニンは銅イオンを遊離しないためにこれには該当しないとされています(資料:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に係わる対象化学物質の案に対する意見募集結果について。

平成12年3月厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室から)。

しかし、散布した着色剤が乾ききらない間に雨が降って流されないように注意することは大事です。

春になると毎年グリーン周りやティグランドでコウライシバの芽出し不良の所があり、そこを回復させるか張り替えるかで悩んでいます。どうしたらいいですか?

基本は前年にしっかりした芝生を作っておくことです。そうすれば、このような芽出し不良の所も少なくなると思います。しかし、皆無にはならないでしょう。

できるだけ張り替えはしたくありません。かと言って、いつまでも裸地のまま放っておくこともできません。

どちらをするかを決めるには、いつまでにそこを良くすると言う目標を定めることです。それまでに回復する見込みがあれば張り替えはしない。

回復する見込みがなければ張り替える。

しかし、張り替えが遅すぎると、張った芝生を良くする期間が不足します。

迷いに迷って結局張り替えたのは梅雨前になってしまったというのでは,恐らく来年もそこは芽出し不良でしょう。

目標とする頃までに回復しているかどうかの判断には、その広さや芝草の残り具合、その他いろいろな要因がありますが、回復するには芝草が生育しなくてはなりません。

5月中旬頃新根にひげ根が出てくれば施肥と水で生育は促進されるが、春まだ温度が低い間はどうすることもできません。

最も大切なのは貴方の過去の経験から判断することです。

但し回復させるのに絶対してはいけないことは、

その不良部分にイネ科雑草対象の発生前土壌処理の除草剤をまくことです。

ほとんどのものが新根伸長阻害をするので、芝生の回復開始が数か月遅れます。

一か八かの山勘ではなく、過去の同様な状況を気をつけて見てきた(できれば記録をして)「生きた経験」が大切です。

「当たらずと言えどもも遠からず」で「芝生の動きが読める」ことが芝生管理者には求められています。

コウライシバにネクロティックリングスポット病らしい症状が出ていますがどのように対応したらよいですか?

まずは病気の診断が重要ですが、見た目だけでネクロティックリングスポット病を判断するのは難しいので専門家の診断を受けてください。

似た症状には、ゾイシアデクラインや春はげ症などがあり、ゾイシアデクラインと本病が併発している場合もあります。

ネクロティックリングスポット病であれば秋の薬剤散布が今の所、最も有効な手段と考えられます。散布時期としては、9月終わりから11月末で有効な結果を得ており、シーズン2回、症状が重い場合は3回必要な場合もあります。

ただし、症状が重い場合は、薬剤散布により症状は軽減されますが1年では完治に至らないことが多いです。

また張替の効果はあまり期待できないようです。1件しか事例はありませんが、ソッドカッター2枚分(約6㎝)の深さで張り替えた場合は約2年で再発しています。

また本菌が存在する深さを調べたところ少なくとも地下14㎝(調査地点のコウライシバの根が存在する深さ)までは存在を確認しています。

本病は比較的新しい病害で、まだ不明な点も多いですが新たな情報を得次第報告していければと考えています。

フェアウェイに激発するネクロティックリングスポット病

この夏は猛暑日が続き、ベントグリーンは大変な被害を受けました。この夏のグリーンの状態は例年に比べて相当悪く、近くのコースでもそのように言っています。来年も、このような異常高温が続く夏になるのでしようか。もしもそうなるとすれば、日頃からどのような心構えをもっていたら良いのでしようか。

来年のことはよく分かりませんが、今年のような厳しい夏が続くことはないよう願っています。ただ、気候の変動幅が大きくなり、かつその回数が年々増えることは間違いありません。

そこで、我々にとって大切な日常の心構えです。

それは、この夏の苦しかった経験や意外にうまくいった原因などを整理し、"記憶"ではなく"記録"にとどめておくことです。

少しほっとした休みの日にでも、この記録を見直して色々な角度からよく考え、来年以降のグリーンの管理に生かして下さい。

ベントグリーンカラー外側のコウライシバが、毎年春には1m足らずの幅で芽出し不良や生育不良で困っています。張り替えた所は毎年張り替えです。 何か対策はありませんか?

そのようなところは、グリーンモアのターンもしづらい狭い場所が多いと思います。

砲台グリーンやバンカーがグリーンに近い所でよく見られます。

毎年毎年張り替えられているということですが、恐らく年内は芝生も維持できているが、2月ころから芝生が薄くなり、3月には裸地に近くなっているのではないでしょうか。

グリーンモアによる損傷が大きいと思います。

ターンのときのスリップで傷められます。

狭いほど傷みはきつくなります。

対策としては、コウライシバが最も傷みやすい芽出し前後の頃にスリップで傷めない事です。

そのためには、2~4月はベントグラスのグリーンカラー部分でターンしてコウライシバを傷めないようにする。

更に年3回以上太いコアリングと適量の目砂、それに肥料をしっかり与えて晩秋にはマット気味の厚い芝生にすることを試みて下さい。

夏にフェアウェイやラフの芝が枯れてきましたが、乾燥害と虫害の判別はどうしたらよいのですか?

地際に緑色の糞(古くなると茶色くなる)や細かく砕かれた芝かすが多く見られると、シバツトガやスジキリヨトウによる食害の可能性があります。

芝の茎を引っ張ってみて、簡単に抜けたり、ソッドが持ち上がるようであれば、シバオサゾウムシやコガネムシによる食害の可能性があります。

いずれも地際や土壌中をよく調べてみれば幼虫を見つけることができます。

よく分からない場合は、小面積に速効性の殺虫剤を散布すれば、虫の死骸を見つけることもできます。

また、芝生上に鳥がとまって何か捕食している場合や、雨が降っても緑が回復してこない場合は虫害の可能性が高いので注意が必要です。

最も被害が現われやすいのは8月ですが、最近は秋になって被害が現われているケースがあるので、気温が下がったからといって油断しないようにしてください。

なお、乾燥害は芝の葉が巻いて茶色くなりますが、引っ張ってみても簡単には抜けません。散水や雨が降ると自然に緑の新芽が復活してきます。

毎年数ホールのティーイングラウンドが春には裸地になり張り替えています。今年もようやく張替えが終わりましたが、来年は何とか張り替えせずに済ませる方法はありませんか?

芝生の裸地化は使用痛み>芝生の生育力の関係が続く事が原因です。

コウライシバは晩秋から早春の5ヶ月余りはほとんど生育しないので、この間の使用痛みは大きいです。

芝生を維持するには使用痛み?芝生の生育力+耐久性とすれば良いわけで、これには面積、日照も大きく影響します。

しかし、ここ10年余りはゴルフ場全体の傾向としてティーイングラウンドの管理手間を削減するために、芝生の生育を抑え気味にしているように思えます。

管理でする事は芝生の生育力を増強する事で、そのためには施肥料を増やし、コアリングを6から9月の間に3階くらい行って目砂を充分散布する事です。

秋にはマット気味になっている位施肥してください。

日照不足の場合は上記でも解決する事は難しく寒地型芝草で、この防止を図ることが多いようです。

絶対的に面積が狭い場合はどうしようもないと言うしかありません。

ベントワングリーンでは、コアリングは3月と4月のどちらがよいでしょうか?

コアリングの目的が何であれ、いずれの月でもその効果はほとんどないといえます。

ただしコアリングタインの太さでプレーコンディションへの影響は違います。

細いタインであればその影響も小さいが、太いタインでは穴も大きく、多くの目砂を必要とするので、太いタインでのコアリングはベントグラスの生育がより旺盛となる4月の方が良いといえます。

ただし大切な競技がこの頃にあれば、その点は考慮しなければなりません。(第2研究室)

冬場のグリーンに対して、シート掛けの効果はあるのですか?

シート掛けをしないからといって芝が枯れてしまうことは考えられませんが、冬場の早朝は、霜が降りたり、表層が凍ったりしてゴルフプレーに影響します。

スタート時間を遅くすればよいのでしょうが、営業の問題が絡んできます。

また、芝の葉に強く霜が付いていたり、凍ったりしている状態で踏まれると葉が傷んでしまい、茶色に変色することがあります。

そのような対策としてシート掛けの効果は高いといえます。

シートの種類によって保温効果に違いがありますか?

シートの材質によって効果の違いはあります。

アルミコーティングしたシートの方が上からの低温を遮り、地温を保ちやすいと考えられます。

表層部の地温からすると無シート区に比べて5度程度高くなることもあり、降霜、凍結を防止効果が高いといえます。

また連日してシート掛けしていると蓄熱効果で積雪が早く溶ける効果も見られます。

シート掛けで注意することがありますか?

シート掛けの問題としては、サブグリーンなどで日中もシートを掛け続けると、光が遮られて病気を誘発する場合があるので、晴天時の日中は芝生面を太陽光に晒した方がよいといえます。また相当冷え込んだ場合、シートによってはシートの裏側と芝の葉が霜や氷で引っ付き、シートを外す際に葉が引きちぎられる場合や、裏にできた氷の粒がグリーン面に散らかるケースがあります。

シートを掛ける際はそれほど人手がかかりませんが、外す際は相当重くなって手間がかかります。シート掛けに必要な面積やホール数は、ゴルフ場で判断すべきでありますが、軽くて、保温効果の高いシートが有利になります。

グリーンへのコアリング後の目砂はどれ程やるものですか?

コアリングタインの太さで違います。コアリングで抜き取る量は穴の間隔が5×5cm穴の深さ7cmとすると次のようになります。

| タイン太さ(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|

| 抜き取り量(㍑/㎡) | 0.79 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.95 |

コアリングの効果を長く続けさせるには穴の中に目砂をきちっと入れることが大切ですが、細い穴の場合現実的には殆ど砂は入りません。

砂が入らないで穴があいたままではやがて穴はふさがってしまいます。

コアリング後はプレー性との関連もあって目砂をやるのが一般的ですが 大きさにより以下のように違います。

| 6mmの場合 | 砂は穴の中に殆ど入らない。 プレー性への影響は少ないので 通常の目砂で充分 |

|---|---|

| 8mmの場合 | 目砂はあまり入らない。 プレー上多少穴が気になるので1㍑/㎡くらいが適当 |

| 10mmの場合 | 穴はプレー上、気になるのでコアリング後の目砂は必要 約2.0㍑/㎡ |

| 12mmの場合 | プレー上は同上 2.5㍑/㎡位が妥当であるが、完全に穴は埋まらない

目砂の量がかなり多いのでプレーに悪影響が出る

施行時期他 配慮が必要 |

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、混用できないのは、どれとどれでしょうか? 薬害がでることはありませんか? また、効果が低下することはありませんか?

これまでに混用の経験がない剤の場合には、混ぜて沈殿ができないかどうか、あらかじめ試してみることです。

沈殿が出来れば使えません。

芝生用殺菌剤、殺虫剤同士の混用が不可というものには、アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の場合があります。

薬剤と液肥が混用できないと言う例はほとんどありませんが、ただ、賛成の薬剤と強アルカリ性の肥料とは混用しないようにして下さい。

時には、薬害が出たり、効果が落ちたりします。「農薬便覧」の付録などには”混用事例集”と言う表がついていて 数多くの可否の事例が紹介されています。

さらに、何か疑問な点がありましたら、薬害や効果の低下を自分で確かめるか、直接メーカーや取扱い業者に尋ねてください。

ベントグリーンに殺菌剤、殺虫剤、液肥を混合散布したいのですが、薬害が出ることはありますか?

アルカリ性の薬剤と強酸性の銅剤の混用は不可です。

ターフトップドライフロアブルとカシマン液剤、ゴーレット水和剤とリラークドライフロアブルも不可と言われています。

薬剤と液肥の混用が不可と言う例はほとんどありませんが、ただ酸性の薬剤とアルカリ性の珪酸肥料とは混用しないようにして下さい。

ペンクロスのベントグリーンに数年前からインターシードでの品種変換を試みています。発芽しているのは確認しているのですが、いつの間にか無くなっているようです。何故でしょうか?

種からの発芽は水と温度があればします。でもその後が問題です。

インターシードはオーバーシードと違って同じ種類の芝草で行いますので、生育時期は同じです。ベントグリーンとして生育してきた芝草と発芽したばかりの幼い芝草がその場で生存競争をする訳です。

ベントグリーンに元からある芝草が何らかの原因でかなり弱っていると、発芽したばかりの若い芝草もそこで定着し生活を続けられるかもしれませんが、元の芝草が元気であれば、特に生育旺盛な4~6月には幼くて若い芝草は生存競争に負けてしまうでしょう。つまり消えてしまいます。

大人と幼稚園児が喧嘩して幼稚園児が勝つことは難しいのと同じでしょう。

どちらが生き残るかは両者の生存競争です。

ベントグリーンとして特に不良でない芝生にインターシードして、それをそこに定着させることで、グリーンの品種変換を成功させることは難しいでしょう。

しかし、インターシードを否定するものではありません。グリーンの損傷程度によっては張り替えや自然回復を待つのではなく、インターシードでの補修がその対策として行われています。でも、ほぼ満足できる結果は少ないのが現状です。

ベントグリーンのターフ維持には、このインターシードでの補修方法を確立することは大きな課題ともいえます。

グリーン上で濃緑色のスポットが目立ちます。何が原因ですか?

・コアリング跡

コアリング後に目砂を入れたところでは、水はけがよくなり新鮮な空気が入ります。そのため芝の生育が良くなり、目砂でふさいだ穴の上に芝が伸びてきたときに、濃緑色のスポットが列になって見られます。

・肥料

グリーン周りに散布した粒肥がグリーン内に侵入したことで、芝の生育が上がり、スポットとして現れることがあります。

・鳥の糞

サギやカワウなどのある程度大きな鳥の糞には、栄養素が多く含まれます。糞が落ちたところでは多量の肥料が落ちたことと同義で、一度は濃度障害で枯れることがありますが、芝の生育が良くなり濃緑色になります。

生育が良くなることで周りと比べて伸びやすくなるため、軸刈りになりやすいです。グリーンを刈る時、糞に気が付いたら取り除くようにしましょう。